床仕上材の納まり、壁仕上材の納まり、天井仕上材の納まりについて、今までのカテゴリで色々なパターンがある事を紹介してきました。

詳しくは上記のリンクからそれぞれのカテゴリについて読んで頂くとして…

床仕上材・壁仕上材・天井仕上材の納まりは、いくつものバリエーションがあるものの、納まり自体が複雑過ぎて困る、というものではありませんでした。

それぞれの仕上材がどのような特徴を持っているかをまずは掴んでおき、その仕上材を取り付ける為に必要な仕上代を把握しておく。

それによって、仕上面から出っ張った位置にならないように、仕上代が確保されている位置に下地を用意しておく、という検討の流れで進めていく事になります。

こうした一連の流れを繰り返していく事で、それぞれの部位についての納まりを決めていき、適切な下地の位置を決めて納めていく事が出来る訳です。

この検討は確かに種類は多いのですが、検討自体はそれ程難しい訳ではないので、順番に進めていけ納まり検討としては問題はないはずです。

そうした検討が出来た後は次のステップという事で、それぞれの部位が取り合ってくる部分の納まりについても検討を進めていく事になります。

そうした主旨で、前回のカテゴリでは床仕上材と壁仕上材との取り合い部分である「巾木」の納まりパターンについて色々と考えてみました。

上記のカテゴリでは、そもそもなぜ巾木が必要なのかという話からはじまり、巾木の種類や納まりなどを色々と細かく説明しています。

出巾木にするか入巾木にするかで納まりが変わってきて、壁の厚みが巾木の納まりに影響を受けるなど、色々と細かい話がたくさんありました。

ちょっと細かい話が多すぎではないか、という気もしますが、こうして細かい部分について考える事が納まり検討の醍醐味でもあります。

あまり時間がない時にはそんな事も言ってられない状態ではありますが…

それでもこうした取り合い部分の検討をきちんとやっておくことによって、建物の見映えは少しずつ締まって見えるようになるはず。

つまり、検討すればきちんと建物の見映えが良くなるという効果があるということ。

これはちょっと地味に聞こえるかも知れませんが、仕事で納まり検討を進める上で結構重要な部分ではないかと思います。

鉄筋の納まりとか鉄骨のダイアフラム部分の納まりを検討しても、最終的には仕上材に隠れて見えなくなってしまうという空しさがあったりします。

しかしこうした仕上材の取り合い検討であれば、最終的にも自分の目で確認出来るような検討を進めることが出来る、という感じです。

もちろん構造体の検討が面白くないという話ではなくて、最終的に仕上として見える部分の検討は単純にイメージしやすくて取りかかりやすい、という話でした。

こうした仕上の検討を進めた後で、構造体などの検討を進める方が、下地の納まりなども分かるので順番としては良いかも知れません。

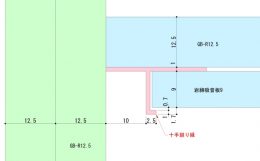

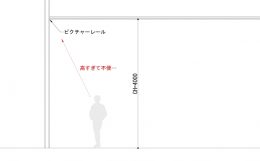

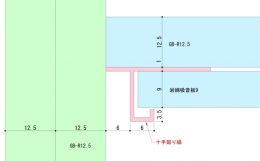

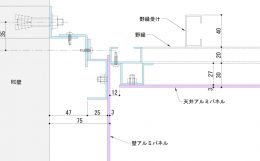

…と、前置きはこのくらいにしておき、今回からは壁仕上材と天井仕上材との取り合い部分について、色々と詳しく説明をしていこうと考えています。

床仕上材と壁仕上材との関係については前回のカテゴリで説明をしています。

なので、このカテゴリで壁仕上材と天井仕上材との取り合いを覚えてしまえば、仕上納まりの基本については一通り説明出来たという事に。

もちろん建築の納まりはそれだけで全部という単純な話ではありませんが、それでも納まりについての知識としては、かなり整ってきた事になるはず。

この先のもっと細かい部分の納まりに進む前に、今回のカテゴリで説明する壁と天井との取り合いについてしっかり知識を整えておくことをお勧めします。