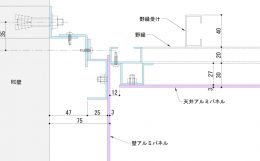

下がり壁と天井との出隅をどのように納めるのが良いか、というテーマで前回は色々な案を出しながら考えてみました。

意匠的にどの納まりが良いかは場所によっても違うし、人によっても多少好みの違いがあったりするので「これが正解です!」と私が断言するのは難しいのですが…

紹介した納まりの中でひとつでも「これなら綺麗に納まる」というものがあったとしたら、納まりを紹介した価値はあったと思います。

まずは自分の知識として様々な納まりをインプットしていき、それぞれの場所に合った適切な納まりを頭の中から選んでいく、という感じで納まりの検討は進みます。

なので、まずは納まりのバリエーションを増やさないことには始まらないんです。

前回も少し書きましたが…

実際の施工段階では、納まりを意匠設計者と施工者とで打合せをしていき、どうすれば綺麗でかつコストをかけずに納める事が出来るか、案を出し合って検討を重ねていくことも多いです。

もちろん意匠設計者がそのあたりをもう決めているのであれば、そうした打合せはそれほど必要とされませんが、施工者の考えを聞きたい場合も多いです。

こうした打合せというのは、建築の納まりを考える中で非常に面白い瞬間ではないかと私は考えていますが、そうした場で案を出す為にはやはりある程度の知識が必要になります。

その為にまずは色々な納まりを頭に入れる事と、その完成形がどのような見え方になっているかを自分の目で確かめていくことが重要になってきます。

確かにこうした細かい部分については、建物を利用している方はあまり気にしないというか、気にならない部分ではないかと思います。

しかし建物を造る側としては、出来るだけ良い建物を造ろうとしていて、こうした部分も「どうすれば綺麗に見えるか…」と頭を悩ませています。

ここで全ての設計者と施工者の考えを代弁する訳にもいきませんが、恐らく皆同じような考え方で仕事をしているのではないかと思います。

意匠設計者と施工者とで少し立場が違うので方向性が違う場合もあるし、そんな細かい部分よりもプランニングが大事という意見もあるとは思いますが…

もちろん全体のプランなども大事にするのは当たり前で、さらに細かい部分にまで気を遣っていくのが設計者と施工者の仕事なんです。

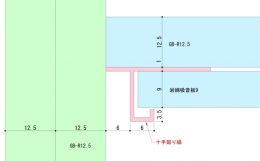

天井と下がり壁についての話はちょっと細かい納まりの話ではありましたが、建物の見映えはこうした部分の積み重ねで作られていくものです。

色々な選択肢がある中で、出来るだけ綺麗に見えるような納まりを考えるには、やはり色々な納まりのパターンを知っておく事が重要です。

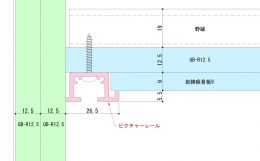

それと同時に、既製品にはどのような見切り材が用意されているかを知っておくことも、同じくらい重要になってきます。

と言うことで、ここでは見切り材を販売しているメーカーを一部紹介してみます。

具体的にどのような形状の見切り材があるかを調べていく中で、色々な納まりの考え方も出てくることになるはずなので、一度目を通してみることをお勧めします。

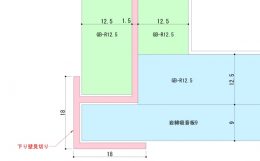

見切り材のメーカーは幾つかありますが、最終的な形状は似たようなものになってくるので、どのメーカーを選定した方が良いなどはあまりないと思います。

どのメーカーに発注するかまで意匠設計者は関わらないので、施工者が持ってくるカタログの中から選定する事になる場合が多いです。

メーカーによって形状に偏りがある訳ではないので、そうしたやり方でも特に問題はないので、まずはカタログでどのような製品があるかをじっくりと見ていくことをお勧めします。

当サイトでは特定のメーカーをお勧めするなどはしませんので、違いを知っておくためにも一通りみておくのがベストだと思います。

非常に時間はかかりますが…

ある程度見切り材のイメージがこれで出来るのであれば、時間をかけてカタログを見ていく価値はきっとあると思います。