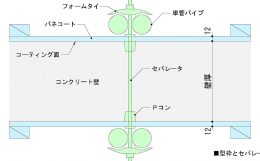

施工の事を考えると型枠の形状は出来るだけシンプルな方が都合が良いけれど、意匠的な要望を満たそうとするとシンプルな形状には出来ない場合もある。

そこには当然コストも絡んでくるので、見た目と施工性とコストをにらみながら調整していく必要がある、というような話を前回は取り上げました。

基本的には設計図に記載されている内容を守っていくことになる訳ですが、施工的な都合でそれが実現出来ない場合も時にはあるんです。

コンクリートの最終的な形状がが複雑になってくると、その通りに型枠を造ったとしても、コンクリートがきちんと端部にまわらないなどの現実がありますから。

図面上ではどのような形状にも出来ますが、実際にコンクリート打設の事を考えていくと、ある程度型枠の形状には縛りが出てくるもの。

そうした理由があるため、型枠をどのように造っていくのかという話は、実際に施工をする段階で設計者と施工者とで調整していく必要があります。

意匠的にはこういう形状にしたいけれど、施工を考えると難しいのこんな形状ではダメか、みたいな感じでお互いに少し妥協をしていく事に。

妥協というのはちょっと言葉が良くないですが、出来るだけ意匠の要望を満たしつつ施工が出来るような形状に調整していくという感じです。

ただし、こうした手間の掛かる調整作業を建物の全てでやっていくのかというと、実際にはそんなことはありません。

建物全体でコンクリートを見せる計画になっている場合は別ですが、基本的にはコンクリートは仕上材の裏に隠れてしまうものですから。

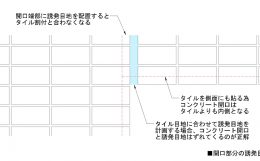

部分的にコンクリートが見えてくるような場合に、デザイン的な話があるので型枠を複雑な形状にしていく必要がある、という話です。

見えてくる部分であれば、やはりどのように見せるのかという話は重要になってくるので、型枠の形状が可能な範囲で頑張るしかありません。

場所によっては意匠を優先する場合もありますし、それ以外の部分であれば施工のやりやすさを優先する場合もある、という感じで検討は進みます。

ちょっと結論のない話になってしまい申し訳ないですが、コンクリートの形状だけを考えても、設計者と施工者で色々な調整が必要になってくる、という話でした。

型枠の加工をシンプルにしてコンクリートを流し込みやすくする、というのは施工者が実際の施工をする為に気を遣う部分になります。

このあたりが最も図面と現実が違ってくる可能性が高い部分なんです。

複雑な形状の型枠にコンクリートを打設した後で、実際に完成した状態を見ることが出来るのは、コンクリートの強度が出てから型枠を解体した瞬間です。

その時点で「やっぱり型枠の狭い部分にコンクリートがまわっていなかったか…」となると、施工の手戻りが非常に大きくなってしまいます。

施工を工程通りに進める事と、建物の品質を守ることを第一に考える施工者としては、こうした不具合は絶対に避けたいところです。

そうした考え方がベースにあって、意匠に絡まない部分であれば出来るだけ型枠の形状をシンプルにしたいという考え方になっていく訳です。

ただ、施工のやりやすさを優先して考えた場合であっても、単純に型枠の形状を複雑にしないことだけを重要視していくだけでは充分とは言えません。

コンクリートの出来上がり形状をシンプルにしていく方が型枠としては都合が良いのですが、考えなければならないのはそれだけではありません。

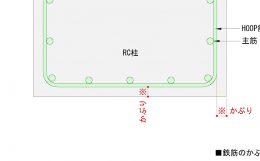

鉄筋コンクリート造の構造であれば、コンクリートの形状とあわせて鉄筋の納まりを考えていく必要があるので、そのあたりについて次回は詳しく考えていくことにします。