ひび割れ誘発目地は、別の仕上材で隠れてしまう場合であっても、仕上材の目地を合わせておく必要がある、という話を前回は取り上げました。

目地部分には仕上材を固定する力がないので、そこに接着などを期待すると外壁が脱落する可能性があり非常に危険な状態になってしまいますから。

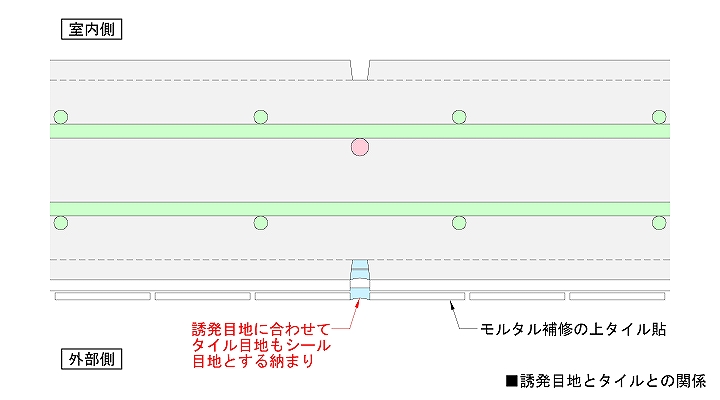

という事で、ひび割れ誘発目地の位置は必ずタイルの目地位置とあわせておく必要があります。

一般的なタイルの目地は5mm~10mm程度になりますが、ひび割れ誘発目地とあわせた目地の部分は20mm程度のシール目地となります。

図面で表現するとこのような状態が正解です。

こうすることによって、外壁のコンクリートが多少動いたとしても、その動きはタイルのシール目地で吸収されて見た目は何も変わらないということになるんです。

石や金属パネルの場合はタイルと違い、コンクリートに直接貼るのではなくコンクリートに固定した下地に取り付けていくことになるので、そこまで位置はシビアではありません。

しかしコンクリートに下地を固定する部分は。ひび割れ誘発目地をかわした位置にするなどの計画が必要になるので、完全に無視する訳にはいきません。

コンクリート化粧打放し仕上の場合は、ひび割れ誘発目地がそのまま見えてくることになりますから、当然その位置や巾などをきちんと事前に計画しておく必要があります。

化粧打放し仕上の場合はシールの色などにも気を遣わないと、コンクリートの色に比べて変な色になって目立つなどの問題が発生したりします。

もちろんシールの色は目立ちにくい色ばかりなので、そんな凡ミスはほとんどありませんけど、選んだシールの色が意外に目立つな…みたいなことは時々あります。

部分的に見るのとそれを全体に展開していくのは、結構見た目として違ってくるものなんですよね…それは分かっているつもりなんですけど、あま失敗と思う事も時にはあるものです。

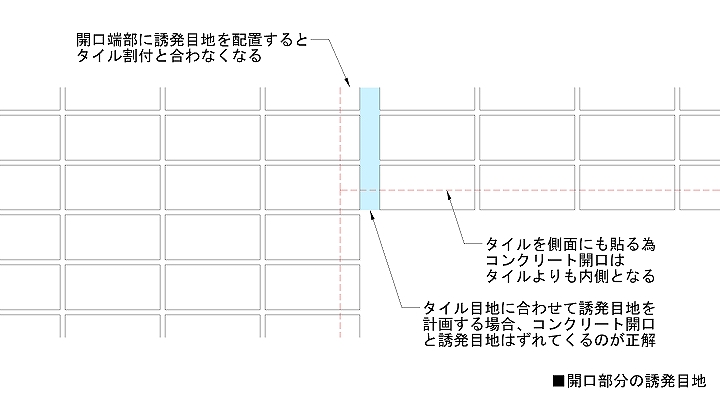

また、もう一度タイルの納まりに戻りますが、開口部のひび割れ誘発目地位置には慎重な検討が必要になりますので、その都度きちんとした詳細図を作成することをお勧めします。

開口部はアルミサッシュなどを面落ちさせて納めることが多く(その方が奥行きがあって美しく見えるという意見が多い)、面落ちさせた部分までタイルを巻き込んでいく必要があるんです。

そうなると当然目地の位置と開口部の位置はずれてくることになるので、開口部にあわせてひび割れ誘発目地を入れてしまうと後ですごく苦労することになるはず。

これは実際経験してみると分かりますが、実際にそうならないように検討するのが図面の役割ですから、こうした図面を描いて誘発目地の位置を決めると良いです。

タイルや石などが綺麗に割り付けられていると美しい。

…と思っているのは、残念ながら建築関係の仕事に従事している方だけで、建物を利用している方はそこまで気にしていない、という悲しい現実が実際にはあったりします。

これは家族と出かけた時などに、恐らくこの建物はこうした意図で出来上がっているよ、みたいな話をした時の反応などで何となく分かります。

外部のタイル割り付けはさすがに重要ですが、トイレなどの床タイルの割り付けとかは恐らく誰も見ていないんじゃないか、ということは私でも感じます。

だからと言って見えてくる部分を適当に納める訳にはいきませんが…

大多数の人が注目していないであろうタイルの割り付けでも、きちんと検討して綺麗に割り付けるのが建築のプロなので、ひび割れ誘発目地とあわせて検討を進めて納めていきましょう。

ひび割れ誘発目地の考え方や納まりについての話はこの辺で終わりにしておきます。

いずれ外壁の納まりについて解説する際に、今回の説明と少しかぶりながらになりますが、細かい納まりの解説をしていこうと思っています。

まだ鉄筋コンクリート造の話をしているくらいなので、仕上の話まで全然進んでいませんので、だいぶ先の話になってしまいそうではありますが…