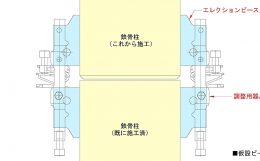

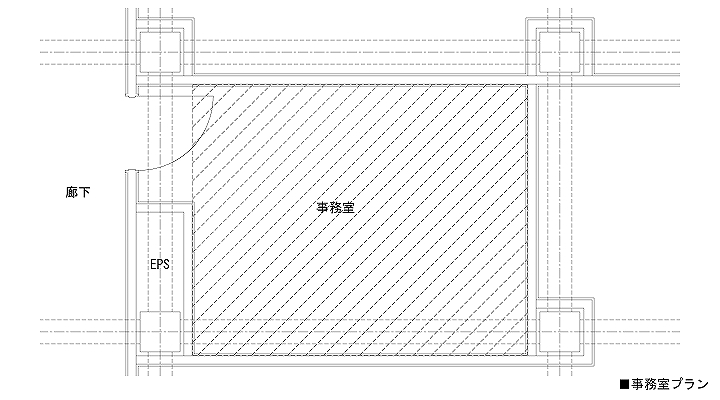

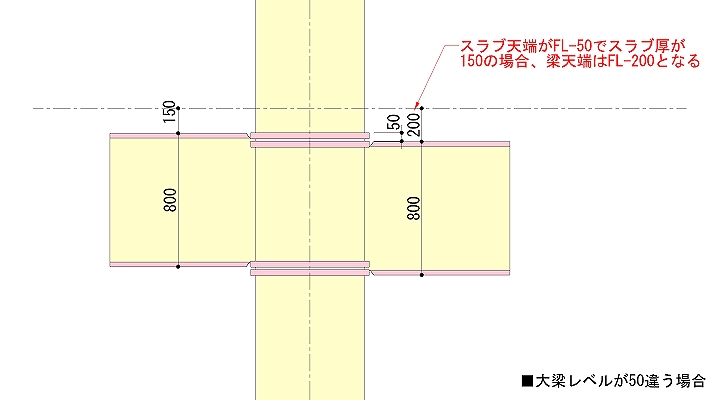

前回例として紹介した平面プランを実現するべく検討をした結果、少し下げた状態で床レベルが決まり、鉄骨梁のレベルも決まってくる事になります。

そうした最終的な仕上の都合に合わせて構造体のレベルを設定していく訳ですが、構造体にもそれなりの制約があって、実現出来ない場合もあります。

…というような話を前回は取り上げました。

鉄骨の納まりを考えると、最終仕上ラインから追っていった構造体ラインでは納まらない場合もある、というのが前回の話で、今回はその話の続きです。

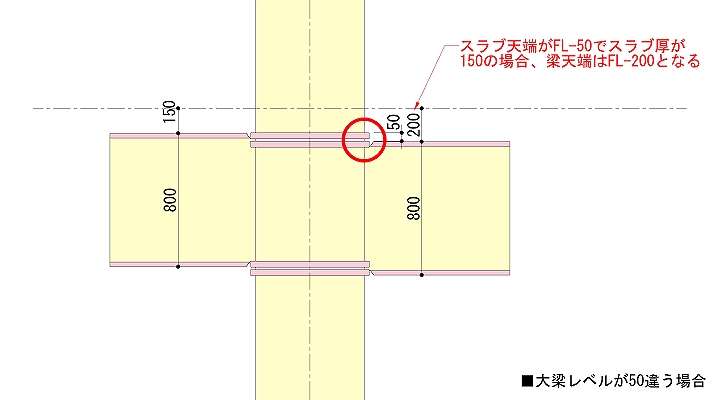

部屋のスペックと床下げ範囲などの考え方は上図で特に問題はないのですが、鉄骨の納まりを検討していくとちょっとこれでは納まらない、という話でしたが…

なぜ上図の関係でうまく納まらないのか、というのが問題ですよね。

ぱっと見では問題なく納まりそうではあるのですが、実際には納まらない大きな理由は、鉄骨の基本的な納まりの考え方が原因になっています。

鉄骨柱やダイアフラムなどの部材は、基本的に工場で溶接されることによって接合していく、という基本が納まらない理由という話です。

上図の丸印をつけた部分では、あまりにも通しダイアフラム同士の間隔が狭い為、どうしても溶接が上手くいかないんです。

図面ではいくらでも作図することは出来るのですが、実際には工場でも製作することが出来ないので、絵に描いた餅状態になっている訳です。

建築の納まりを検討する際に困るのが、図面では描けるけど実際には出来ないという状態です。

こうした状況は、図面を作図する側が本当の納まりを知らない事によって発生するものなので、ここでは実際にどうなっているかを簡単に描いてみましょう。

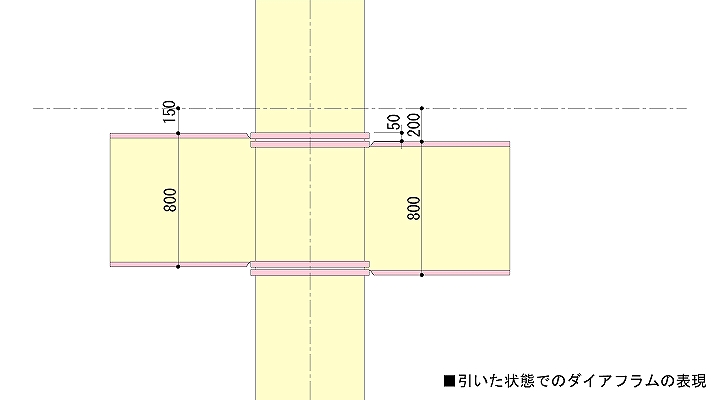

コラム柱と通しダイアフラムとの関係は、少し引いた図面だと下図のような表現になります。

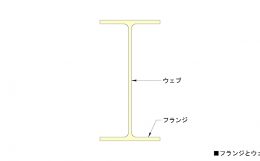

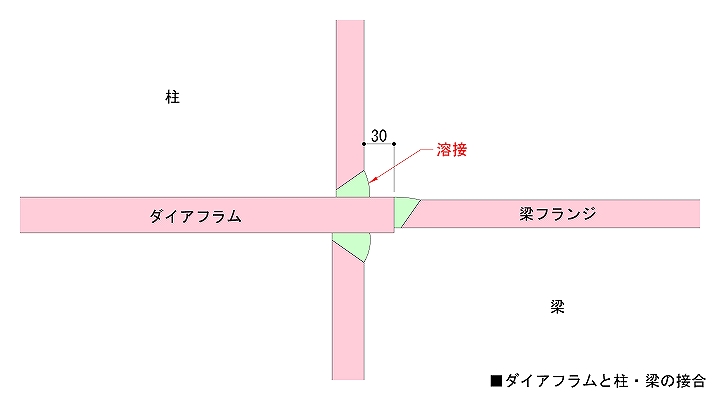

しかし実際にはコラム柱の端部と通しダイアフラムを溶接によって接合する為、コラム柱の部材を斜めにカットして溶接をすることになるんです。

これは、鋼材同士が接着剤で接合されている訳ではなく、きちんとした性能の溶接で接合されていることによるもので、溶接の仕様を考えると当たり前の納まりになります。

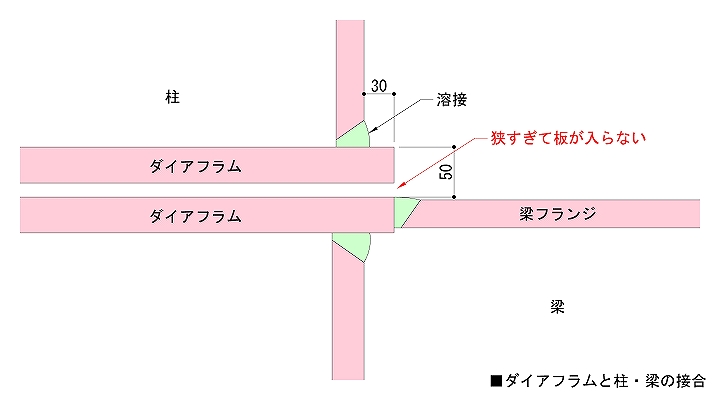

この納まりを50mmという少ない隙間でやろうとすると…

このように、ちょっと非現実的な状態であることがすぐにわかります。

ただ、ここまで拡大して表現しない限り、こうした納まりが難しい(というか非現実的)事はなかなか分からないものですよね。

でも実際に鉄骨を製作するプロであれば、こうした納まりはすぐにダメだということが分かります。

鉄骨造の納まりについて解説をする際の序盤にこうした話をしたのは、鉄骨の納まりを覚えるということは溶接についても知っておく必要がある、ということを言いたかったからです。

溶接記号を全て覚えるとか、具体的に何ミリの隙間を空けておくなどの細かい話はその都度調べれば良いですし、実際私自身もそこまで暗記している訳ではないです。

しかし概要としてこんな感じで納まる、という事は知っておいた方が有利です。

そうした鉄骨の特徴を簡単に表現したのが、先ほども紹介した「鉄骨は小さな段差が苦手」という言葉で、鉄骨造の納まりを検討していく中でこれは外せない項目だと言えます。

図面では作図出来るけれど、実際に施工をしてみたら非現実的な納まりだった為、残念ながらどうしても実現が難しい。

というような事は施工者であれば何度も経験しているかと思います。

これは納まりを検討する側の知識が不足していることを意味していますので、そうならない為にも知識を幅広く持っておくことを当サイトではお勧めしています。