前回は図面での納まり検討の重要性と、それが現物を見て確認をするよりも大変な作業である、ということについて色々考えてみました。

実際に建物を造る前に検討をする事で、事前に問題点などを洗い出して調整することが出来る訳で、そこに大きな意味があるという話でした。

図面の存在意義はそのあたりにあります。

検討する道具はCADで作図をしても、自分の手で描いても問題ないですし、場合によっては三次元CADを使う場合もあります。

それぞれのシーンに適した道具を使って検討を進めていくいく事が求められる訳で、使える道具の選択肢を増やしておくことがプロとしては求められる事になります。

ただ、そうした幾つかある道具の中で、かかる手間や時間(つまりコスト)とそれに対する成果のバランスを考えると、CADで検討を進める事が多くなるという感じです。

手描きも手軽さやスピードなどを考えると非常に優れた選択肢にはなりますけど、修正がCADに比べると面倒だという欠点があるんですよね。

そのあたりはどのような検討図を作図するかという話と、その検討図をどこまで活用していくかによって使う道具が変わってくる事になります。

もう少し具体的に言うと…

その場でさっと関係だけを確認したいのであれば手描きの方が絶対に早くて分かりやすいし、打合せしながらも描くことが出来るのでタイムリーだというメリットがあります。

しかし作図した図面を色々な納まりパターンで比較したい場合とか、検討図を他の図面に貼り付けるなどの作業をする場合には、CADでの作図が絶対に効率的です。

そうした使い分けによっては、三次元CADも選択肢の中に入る可能性があります。

今の段階では三次元CADがそこまで一般的なツールになっていないので、よほど特殊な状況にならない限りは出番がないかも知れませんが…

今回は、そうした三次元CADがどの程度まで納まり検討という分野で活躍していけるか、というあたりについて考えてみる事にします。

ただ、こうした話題を取り上げておいてちょっと言いにくいのですが、私は三次元CADにはあまりポジティブな意見を持つ事が出来ていません。

なのであんまり三次元CADを褒めることが出来ないかも知れませんが、出来るだけニュートラルな立場を心がけて説明をしていこうと思います。

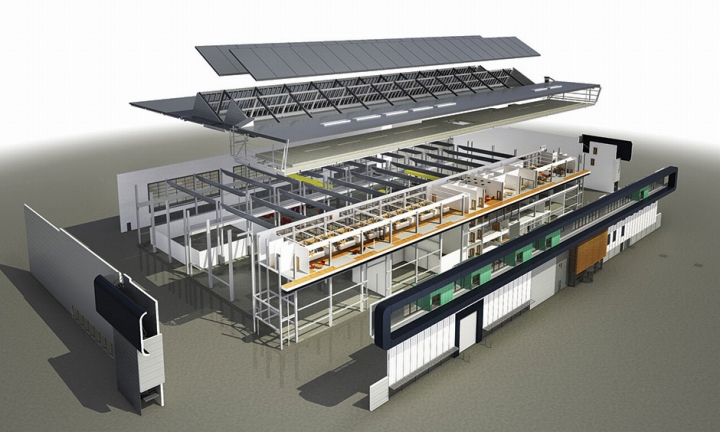

三次元CADというのはデータの構成として、建物に関わる全ての情報を三次元データとして入力していく事を前提にしています。

部分的に建物を三次元データとして入力してもあまり意味がないので、三次元でやるのなら全部のデータを入力するのが一般的です。

建物を構成する部材などの情報を入力していくには、やはりどうしてもある程度の時間がかかってしまうんです。

二次元CADで図面を作図するにもそれなりに時間がかかるのですが、三次元CADであればさらにその倍以上の時間がかかってしまうという現実がまずはあります。

しかしそれは、平面情報ではなく高さ情報も盛り込んでいくというCADの特性を考えると、当然の話という事になるでしょう。

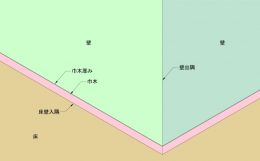

平面図で見えてくる二本の壁ラインを三次元CADで表現する為には、実際に壁を床コンクリートから上階コンクリート下、もしくは天井下まで伸ばしてく必要があります。

二次元CADで作図する場合には10秒もあれば出来た事が、三次元になった途端に1分近く時間がかかる作業になってしまうんです。

これは作業の効率としてはかなり痛い事で、そこまで手間を掛けるのであれば、相当な見返りがないとちょっと割に合わないという事になってしまいます。

そうした手間をかけて三次元CADで作図する事で得られるメリットは、自由に好きなところの断面図を切る事が出来るというところ。

今のところはそこが三次元CADの最大の売りになっているのですが、まあちょっと売りとしてはどうしても弱い感じになってしまうんですよね。