前回は少し話が逸れてしまい、天井までの鋼製建具枠に対して廻り縁をぶつけるという話から、建具のチリについての話になってしまいました。

特に指定がない場合には、鋼製建具のチリは10mmみておくのが無難です。

施工誤差もそこで吸収することが出来るし、巾木も廻り縁もチリ部分にぶつけていくことが出来るので最終的には色々な部分がスッキリと納まりますから。

さて、話を廻り縁納まりに戻して…今回は天井までの鋼製建具と十手廻り縁との納まりがどのようになるのか、という部分について考えてみたいと思います。

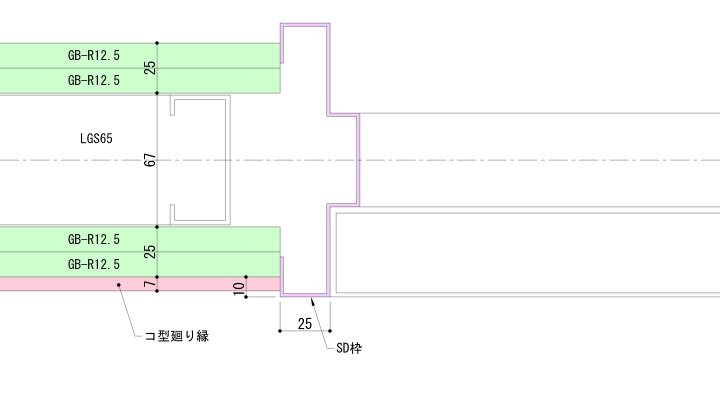

コ型廻り縁であれば、建具のチリ部分に廻り縁をぶつけていき、建具部分には廻り縁を廻さない納まりの方が綺麗に納まる感じでした。

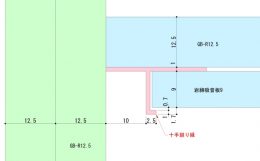

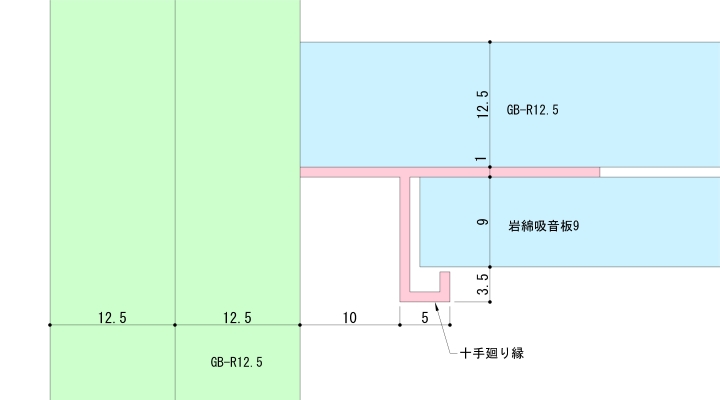

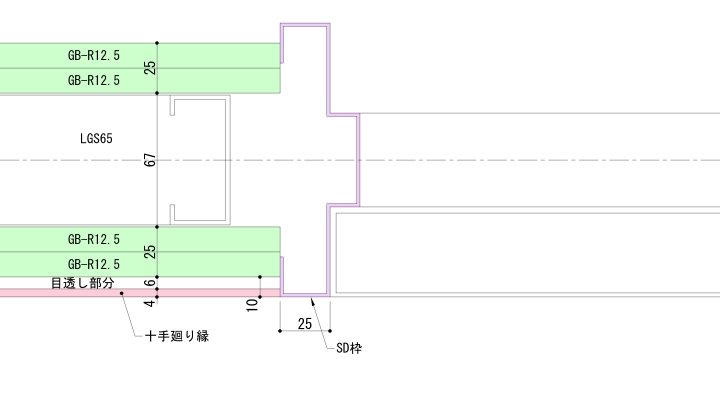

十手廻り縁の場合は壁との間に目透かし部分があるので、そこをどう見せていくのが綺麗な納まりなのか、というあたりがポイントになりそうです。

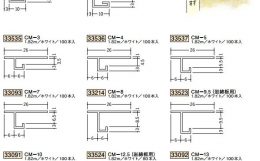

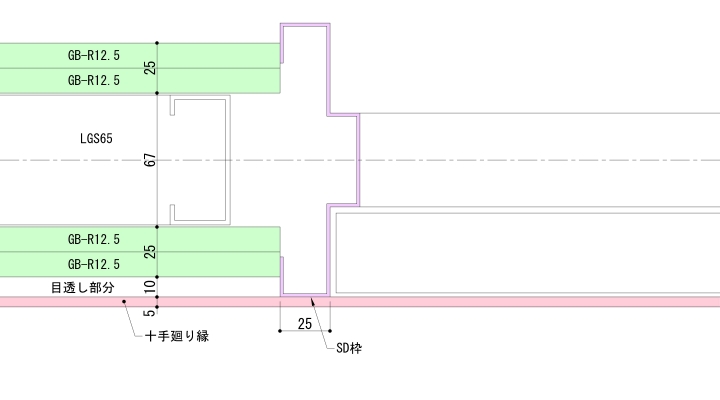

まずは十手廻り縁の一般的な納まりを紹介すると、下図のような感じですね。

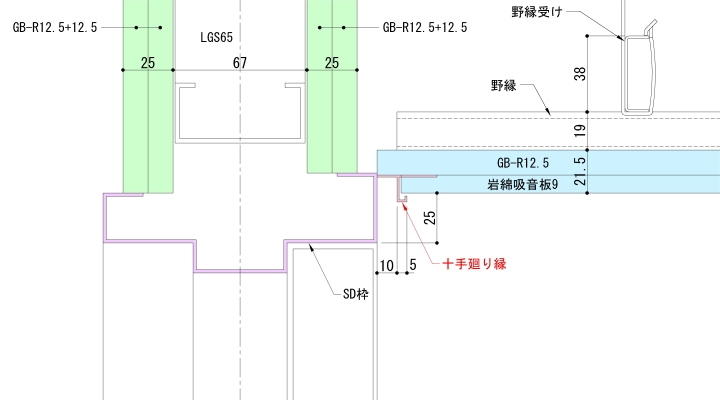

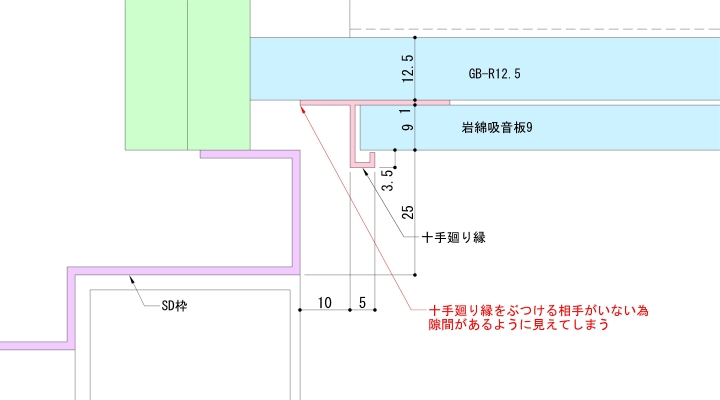

この納まりが天井まで伸びている鋼製建具枠にどのように取り合ってくるかですが、素直に十手廻り縁をまわしていくという考え方も出来ます。

上図の納まりで進める場合には、コ型廻り縁とは違い、天井仕上材の分だけ建具枠にぶつかる部分が高くなるので、枠を少し伸ばしておく必要があります。

上図では既に枠を伸ばして納めていますが、コ型廻り縁に時と同じ形状の鋼製建具枠の場合はこのような感じになってしまいます。

天井高さ+天井仕上材の厚みが十手廻り縁がぶつかるレベルになるので、天井高を狙った建具枠にしてしまうと隙間が空いて見えてしまうんです。

これは目線から遠いのであまり目立つことはありませんが、納まりとしては失敗と言わざるを得ない関係なのであまりお勧めする事は出来ません。

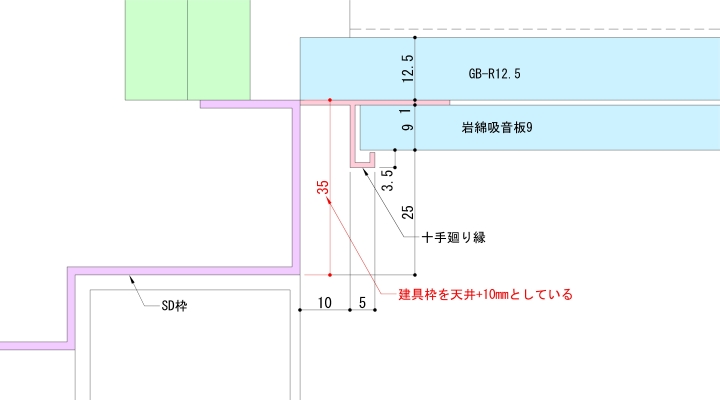

ただ、建具枠を伸ばして十手廻り縁を納めたとしても、やはりコ型廻り縁の場合と同様に、建具のチリ部分で廻り縁をクランクさせる必要があります。

そこがあまり綺麗に見えないというのは同じ話なので、出来ればもう少し違う納まりで建具枠廻りを綺麗に納めたいところです。

そこで考えられる案はふたつ。

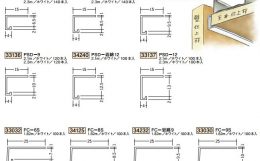

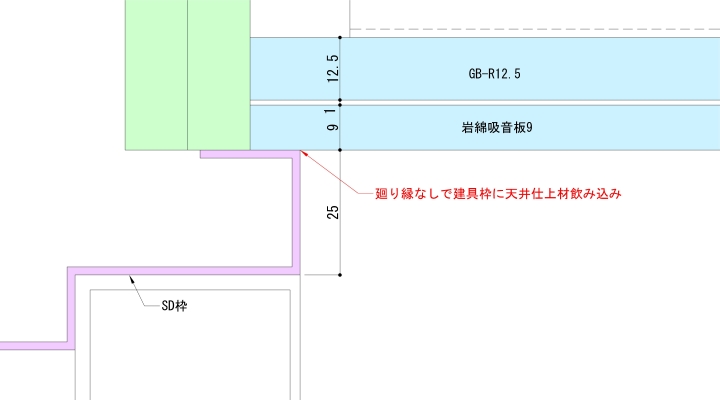

まずはコ型廻り縁と同様に建具枠取合い部分では廻り縁をなくしてしまい、天井仕上材を建具枠に差し込んでいくという納まり。

もうひとつが、十手廻り縁の目透かし部分を建具枠部分は切り取って、見付部分だけをまっすぐに通していくという納まり。

どちらの納まりも単純に廻り縁をまわしていく納まりよりはスッキリと見えるはずですが、どちらの納まりにするかは十手廻り縁のサイズと建具のチリ寸法によります。

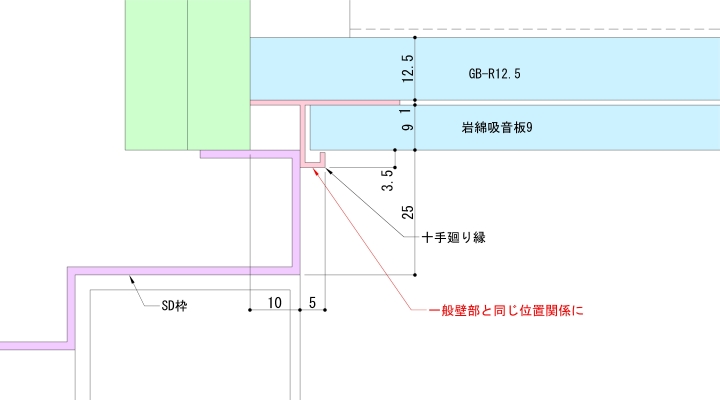

建具枠上部に廻り縁を廻さない納まりにするには、廻り縁の見付部分までの寸法が建具チリ寸法よりも小さくなっている方が良いです。

上図のように、建具チリよりも廻り縁の見付までが小さければ、チリ部分に廻り縁をぶつけて納める関係で特に問題はないはず。

逆に、十手廻り縁の見付部分を通すのであれば、十手廻り縁の目透かし部分寸法がチリと合っている必要があります。

どちらの納まりも現実的ではありますが、ちょっと逃げがききにくい納まりでもあるので、ちょっと施工は大変になるかも知れませんが…

それでも10mmのチリ部分で廻り縁をクランクさせる納まりにするよりは、はるかに見た目も良くて施工も楽になるはずです。

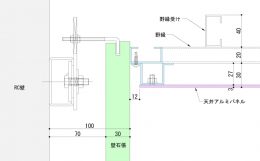

こうした納まりを採用する事によって、天井までの鋼製建具と言っても具体的にどこまで枠を伸ばせば良いかは変わってくることになります。

建具枠は工場で製作するものですから、製作を開始する前にこのあたりの細かい納まりについては結論を出しておいた方が良いでしょう。

慣れてくるとそこまで悩まずに決めることが出来るようになるので、まずは自分の手で納まりを描いてみて、その結果完成した状態を自分の目で見ておくことをお勧めします。