前回は廻り縁の種類として「コ型廻り縁」と「十手廻り縁」の区分と、それぞれの具体的な形状について紹介をしてみました。

全体のスケールに比べると廻り縁は非常に小さな部材になるのですが、それによって天井の見え方というのは結構大きく変わってくるものです。

今までの経験上、意匠的に頑張る部分には十手廻り縁を選定しておいた方が良い、という感じにはなりますが、もちろん見せ方に決まりがある訳ではありません。

ただ、コ型廻り縁か十手廻り縁かという選択肢しかない状況であれば、十手廻り縁を選定した方が美しく見えるので、その方が良いのではないかという話でした。

廻り縁のタイプにはそれ程多くの種類がないのは、壁仕上材と天井仕上材との取合いにそれ程多くの選択肢がない事を意味しています。

そして、たくさんの選択肢から選んでいくような部分ではなく、意匠的に頑張るのであれば、もっと別の部分に力を入れた方が良い、という事も意味してると思います。

壁と天井との関係は、ただスッキリと納まっていれば良くて、以前少しだけ紹介したような「あえて廻り縁を付けない」みたいな変化球は必要ない、という事でしょう。

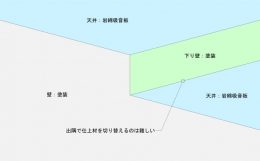

なぜこうした話をしつこくしているかというと、今まで一緒に仕事をしてきた意匠設計者の中には、真面目な顔で「岩綿吸音板に廻り縁を付けずに目透かし納まり」と言う人もいるからです。

その話をもう少し詳しく聞いていくと、実際にやってみたけどそれ程ボロボロには見えなかった、という事で、特に問題はなかったという話でした。

ただ、ボロボロな状態が目立たないくらいの位置にあるのだから、別に廻り縁なしにこだわる必要性も全然なかったのではないか、と思ってしまいます。

単純に「天井取合いは自動的に廻り縁が付く」という、そもそもの存在意義を無視した自動的な流れがイヤだったのかも知れませんが…

ほぼ間違いなく廻り縁が取付くのにはそれなりの理由がある、という事なので、出来れば廻り縁ではあまり挑戦的な事はしない方が良いと思います。

さて、ちょっと個人的な過去の経験について書いてしまいましたが、話を廻り縁の納まりに戻して、今回はもう少し具体的な説明をしていきます。

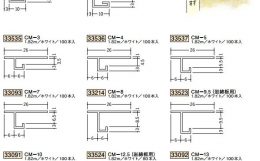

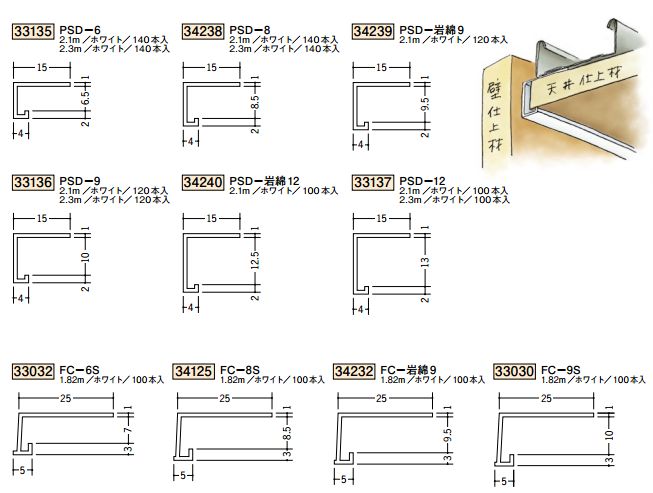

まずはコ型廻り縁ですが、同じコ型の廻り縁でも色々なタイプがあって、実際にある製品を例に出してみるとこのような種類があります。

廻り縁の高さは天井仕上材によって決まるので、どの製品でもそれぞれの天井仕上材に適用出来るような高さが用意されています。

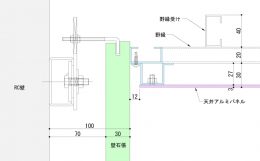

それについてはもう少し後で詳しく説明していくことにして、今回は具体的な廻り縁の見え方を左右する形状についてフォーカスして話をしていきます。

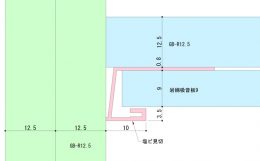

意匠的に廻り縁で最も気になる部分が、天井面に対して実際に見えてくるところで、上図では赤文字で記入された数字になります。

これが小さければあまり目立たない状態になるけれど、施工時の調整代があまり取れず、大きければ少し目立つ状態になり、施工もやりやすくなる、という感じですね。

見た目を重要視するという考え方があるので、意匠設計者の判断としては目立たないように小さい数値のものを選定していくことになると思います。

倉庫やバックヤードの廊下など、あまり廻り縁の見た目を気にしないゾーンであれば、施工性を重視した廻り縁を選定するかも知れません。

また、高さ方向の話をすると、塩ビが見えてくる部分に返しがあるかどうかでも、廻り縁の見え方が若干変わってくる事になります。

施工する側の意見をここで書いていくと、返しがあるタイプの方が施工はやりやすいのですが、高さが出る分余計に目立ってしまう事になります。

そうなると、意匠設計者の判断としては、少し施工がやりにくいかも知れないけれど、返しがない納まりで進めたくなってしまうはずです。

あまり施工者と意匠設計者の考え方が合ってこない場合が多いですね…

逃げがきいている納まりという事はつまり、ある程度製品のサイズが大きいという事になるので、考え方が違ってしまうのも無理はないかも知れません。

同じような話になってしまうかも知れませんが、十手廻り縁の色々なタイプについては次回に改めて紹介をしていきたいと思います。