巾木納まりの中で一般的な出巾木納まりを採用した場合、どのような問題が発生する恐れがあるのか、という点について前回は考えてみました。

巾木の納まりを特に調整しない限り自動的に出巾木になってしまうので、「出巾木を採用」という表現はあまり適切ではないですが…

・出巾木の出寸法が大きいと埃だまりになってしまう

・出巾木の出寸法が大きすぎると建具取り合いがおかしくなる

上記の項目の中で、巾木天端が埃だまりになる恐れがある、という話については前回に詳しく説明をすることができました。

今回は引き続きそのあたりの話を進めていき、もうひとつの問題点である「建具取り合い」について色々と考えてみることにしましょう。

□出巾木の出寸法が大きすぎると建具取り合いがおかしくなる

「建具取り合いがおかしくなる」という表現もなかなか漠然としていますが、まあ確かにおかしくはなるので、このような表現を用いています。

もう少し具体的な表現をすると、出巾木の出寸法が建具の枠よりも出てしまう場合があって、意匠的にちょっと納まっていない状態になる、という感じです。

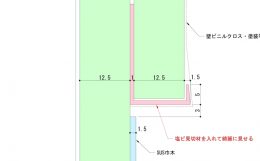

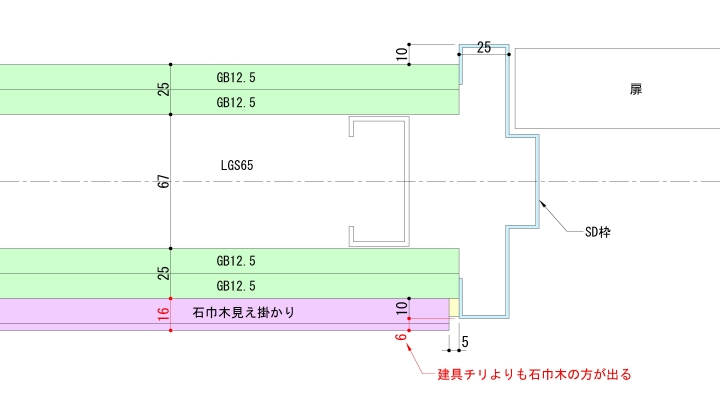

まずは平面図で建具まわりの納まりを表現してみると、一般的には下図のような関係になっている場合が多いです。

鋼製建具枠が壁に取り合う部分では、一般的な納まりとして、壁面に対して「チリ」と呼ばれる調整代を設けておくことが多いです。

これは、石膏ボードや鉄筋コンクリート壁下地の精度が良くない場合でも、特に建具の周辺を作り直すことなくきちんと納まるように、という配慮から来ています。

チリの寸法はある程度の寸法が取れていれば問題はなくて、特にこだわりがなければ10mm程度という数値が一般的です。

そのあたりの関係が上図にはそのまま表現されています。

ここまでは通常の納まりなので特に問題はなく、意匠設計者がチリを少し少なくしたいとか、チリを0にしたいなどの要望を出して納まらなくなるという話があるくらいです。

ただ、こうした建具まわりの納まりに出巾木が絡んでくると、意匠的に問題がある納まりになってしまうので、検討が必要になってきます。

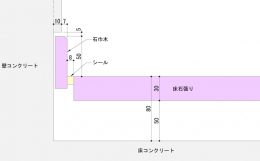

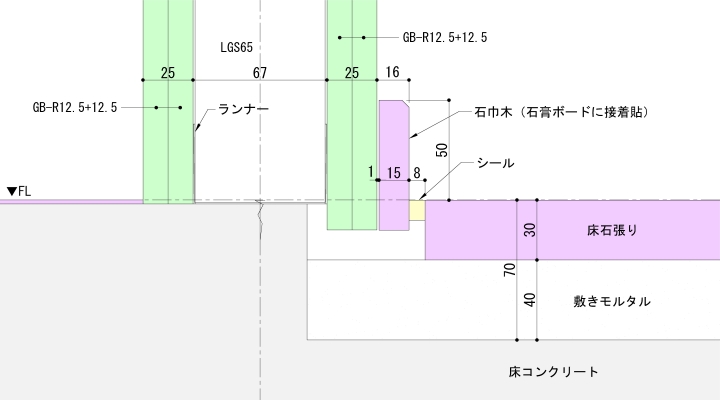

例えば石巾木の納まり例を考えた時に、出巾木の出寸法が16mm(石の厚み15mm+接着剤1mm)だとしたら、断面図としては下図のような関係になります。

ちょっと巾木の出寸法が大きくて気になりますが、この関係で納まり自体に大きな問題はありませんが、これが建具枠に取り合う場合に少しおかしいんです。

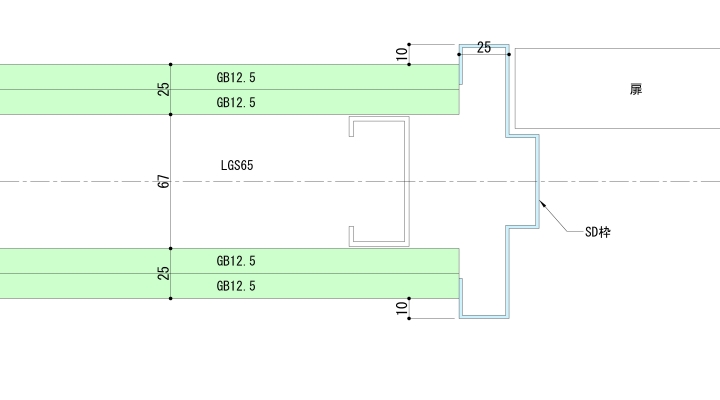

建具まわりの平面図に巾木のラインを表現してみると…

このように、建具のチリよりも出巾木面の方が出てしまうので、巾木の小口が建具枠付近で見えてしまう状態になってしまいます。

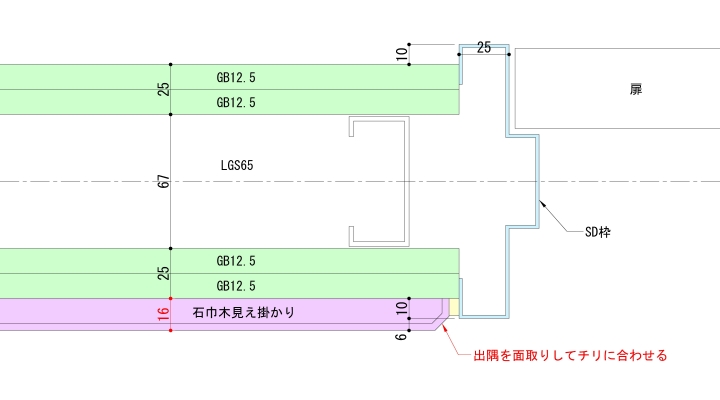

この状態で納まっていない訳ではないのですが、ただ単純に見た目があまり良くないという話があって、意匠的に見せ方を検討しておいた方が良いでしょう。

とは言っても、この巾木の出寸法を変えることが出来ない場合には、建具枠まわりの見せ方としてそれほど対処方法はありません。

出来るのは建具枠付近で巾木を面取り納まりにするくらいです。

こうすると巾木の小口が見えてしまう状態を避けることが出来るので、納まりとしては若干マシになるはずですが…

こうした対応によって見た目が素晴らしくよくなる訳ではないので、ちょっと苦し紛れな感じが出てしまいます。

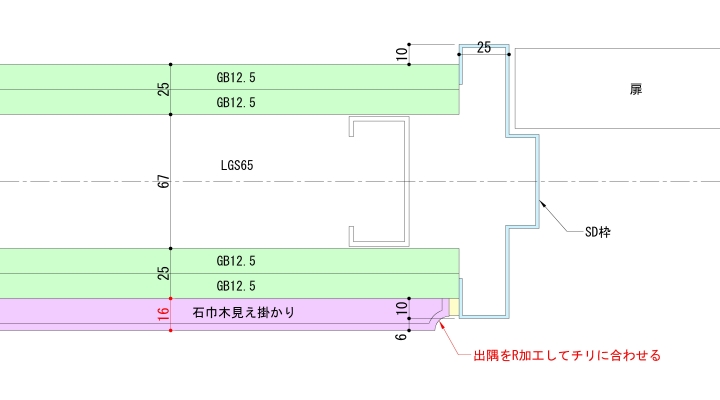

この条件では、頑張っても上図のように面取りをRにするくらいしかないです。

こうした見た目に対する考え方は意匠設計者によって好みが分かれる部分ですが、見せ方を検討するには少し条件が良くない感じです。

考え方としては出巾木の出寸法を少なくして、建具のチリ内に納めていく調整をするのが一般的ではありますが…

意匠的に巾木を大きく出したい場合もあるので、これが完全に正解とも言い切れません。

巾木の出寸法が大きい場合には、逆に大きいままにしておくのも考え方のひとつなので、ケースバイケースで考えていく事をお勧めします。

ただ、建具のチリから少しだけ巾木がはみ出している、という状態は納まりとしてはあまり美しくないので、それなら巾木を引っ込めた方が良いと思います。

建具のチリはそうした出っ張りなどと取り合うためにあるので、チリの中に納める方が見た目としては良いという事は間違いありませんから。