前回は軽量鉄骨天井下地に直接張っていくタイプの岩綿吸音板について、具体的な納まりを含めて説明をしてみました。

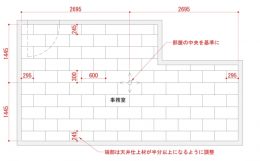

石膏ボードに接着剤で貼っていくタイプは600mm×300mmですが、直貼りタイプは910mm×455mmや600mm×600mmと少し大きめになっています。

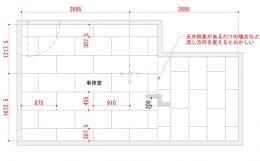

それぞれの天井割付についても紹介しましたが、図面で検討していく目地の位置と実際の目地の見え方は少し違う、という話もしました。

今回はまず、岩綿吸音板の目地と図面上の目地との見た目の違いについて考えてみることにしましょう。

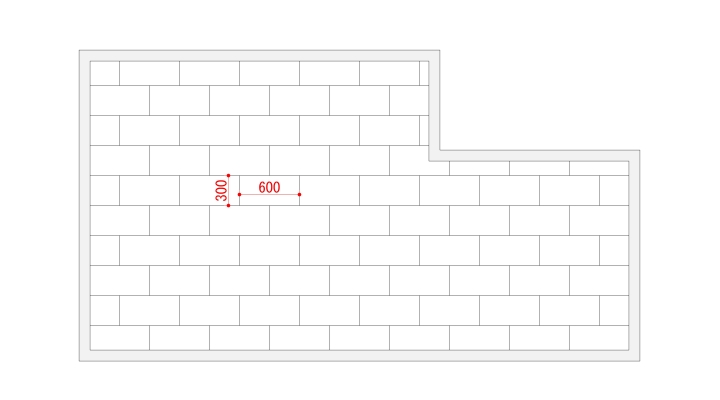

実際に岩綿吸音板を天井仕上材として採用した場合、目地はどのように見えてくるかと言うと、こんな感じですね。

そして天井割付を検討した図面はこんな感じで、イメージの違いが何となく伝わってくるでしょうか。

上記の図面だけで目地を意識して見ていくと、岩綿吸音板の目地をどのように配置していけば良いかなどが非常に気になってしまいます。

しかし実際には、最終的な仕上がりとして目地ははほとんどラインとして見えない状態になっているんです。

目地が目立たないというのが岩綿吸音板の特徴のひとつで、だからこそ意匠的に頑張りたいところで採用される事になる訳です。

もちろんよく見ると目地があることが分かるのですが、実際には図面上にラインを入れる程でもない見た目になっている。

この感覚の違いは、実際に図面を作図する方がしっかりと認識していないと、おかしな検討が始まる可能性がもあります。

例えば、ほとんど目立たない天井目地のラインを、実際の製品サイズを無視して入れていくとか。

もしくはタイル張りのパターンみたいに馬貼りではなくイレギュラーな配置を検討してみるとか。

これはかなり恥ずかしい感じの検討項目になっていますが、最終的な出来上がりを知らないと、そうした検討をしたくなる場合もあるんです。

納まり検討をする際には、図面だけではなくその結果としての現物もしっかりと見ていく必要がある訳です。

図面は基本的に線で構成されるものですが、同じ線でも場所によって色々な意味合いを持つようになる、という事を意識していくのはかなり重要なんです。

さて、岩綿吸音板の目地についての話は、納まりとしてあまり重要ではないのでこのあたりにしておきましょう。

ここからは岩綿吸音板の商品の違い、接着貼りタイプと直貼りタイプとでどのような違いがあるのか、という話を進めていきます。

最初に結論から書いてしまいますが、接着貼りタイプと直貼りタイプの違いは性能と見た目という事になります。

コストは当然直貼りタイプの方が有利なのですが、その分だけやはり性能や見た目はは少し劣ってしまうことになるんです。

まずは性能についてですが…

石膏ボード12.5mmの上に岩綿吸音板9mmを貼る場合と、天井下地に岩綿吸音板9mmを直接貼る場合では、やはり吸音性能が少し違ってきます。

これは当たり前の話ですから、直貼りタイプを選定する際には、部屋の用途もよく考えておく必要があるでしょう。

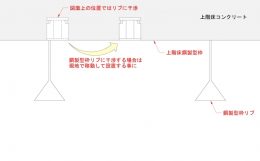

次に見た目ですが、軽量鉄骨天井下地に直接ビスで岩綿吸音板を止めていく事になる為、ビスの頭が天井面に見えてしまう事になってしまうんです。

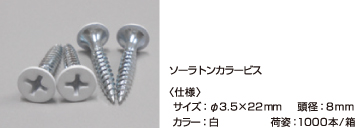

もちろんビスの頭はフラットになっていて、なおかつ色を白くして天井面から浮かないようにしていますが、それでも完全に隠れることはありません。

上図のようなビスがよく見ると分かるかも…という事を許容出来る部屋にだけ、天井直貼りタイプの岩綿吸音板を採用した方が良いです。

まあ正直な気持ちをここで書いてしまうと、目を凝らさないと見えないようなビス頭を気にしなくても良いのではないか、という思いもありますが…

それでもやはり意匠的に出来るだけ綺麗に見せたい部屋などでは、わざわざビス頭が見えてしまう製品を選ぶ必要はないでしょう。

このあたりの判断は意匠設計者の仕事になりますので、グレード感をまずは認識しておき使い分けていく事をお勧めします。