前回は床仕上材のひとつとして、タイルカーペットと呼ばれる製品の納まりや特徴、そして貼り方などについて色々と説明をしてみました。

タイルカーペットという床仕上材は非常に使い勝手が良いですから、その使い勝手の良さから様々なシーンで目にす事になるかと思います。

今回は布系の床仕上材の続きと言うことで、カーペットと呼ばれる床仕上材を紹介していきます。

前回紹介したのがタイルカーペットと呼ばれる床仕上材で、タイル状(つまりざっくり言えば四角形)になっているカーペットの事を指してそう呼ばれています。

しかし今回紹介するカーペットはタイルカーペットと違ってタイル状になっていない、というあたりが大きな違いと言えます。

では一般的なカーペットはどのような形状になっているかというと、タイル状ではなくロール状になっていて、このような感じの見た目となっています。

長尺塩ビシートと同じようにある程度の長さを持った製品で、それを床コンクリートに接着剤で貼っていく、という施工方法になります。

カーペットのグレード感は採用される部屋や製品の毛足長さによって違いますが、全般的にはタイルカーペットよりもやや高級なグレードに位置する商品という事になります。

ただ、タイルカーペットにも厚みと高級感がある商品はたくさん用意されていますから、そうしたラインナップを見るとそれほどカーペットを推す意味はないかも知れません。

カーペットの特徴は以下のような部分にあります。

・高級感のあるデザイン

・毛足が長い事による静かな歩行感

・どうしても毛がヘタレてくる

・タイルカーペットと同様水には弱い

やはり何と言ってもカーペットには独特の高級感があって、それは絶対に長尺塩ビシートには出せないものがあります。

高級感があるから当然のことなのかも知れませんが、やはりどうしても長尺塩ビシートよりもカーペットの方がコストはかかってしまいます。

全く同じ価格であればカーペットの方が非常に優れていると言う話になるのですが、価格が当然違う訳ですから、それを単純に比較することなんて出来ません。

もちろん適材適所で選定していく訳ですから、こうした「どちらが優れた床仕上材なのか」という類いの話にはあまり意味がありませんが…

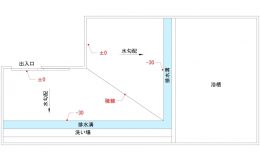

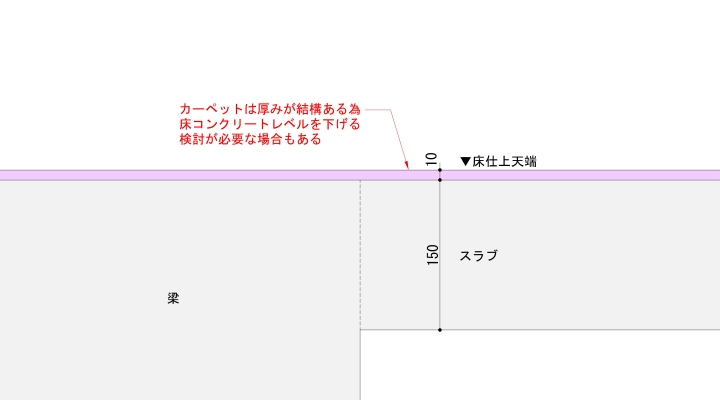

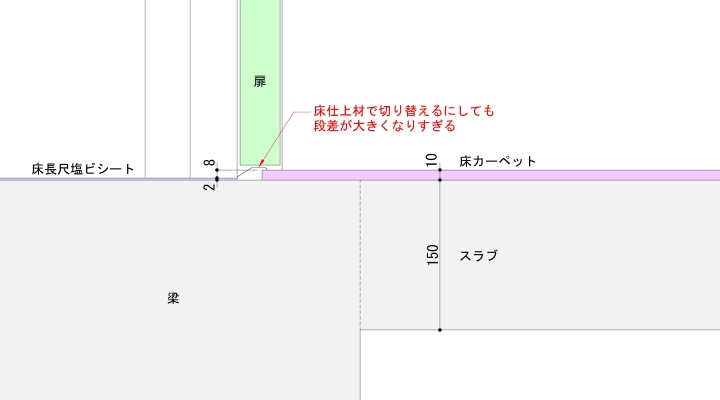

カーペットの納まりについても紹介すると、断面はこのような感じになっています。

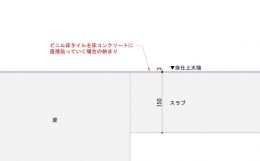

床コンクリートに直接貼っていく納まりはタイルカーペットと同じですが、カーペットは比較的厚みがある床仕上材になる、という部分について考えておく必要があるでしょう。

例えば10mmの厚さを持っているカーペットを採用した場所で、長尺塩ビシートと同じように床コンクリート天端をFL±0に設定していくと、床仕上材同士の段差が8mmも出てしまいます。

さすがにこの関係では躓いてしまう危険があるので、何らかの床見切材を入れていく必要がありますが、それでも段差があることに違いはありません。

これが仮にタイルカーペット6mmと長尺塩ビシート2.5mmの関係で、段差3.5mm程度であれば床下地を少しモルタルで均す事で自然に納めることが出来るのですが…

さすがに段差8mmを床下地で吸収するのは無理があるので、どこかで床見切によって切り替えていくしか選択肢はない状況です。

ただ、一般的な数値で言えばドアの下にある隙間は9mm程度になりますから、段差が8mmになってしまうとドアが床に擦ってしまう可能性もあります。

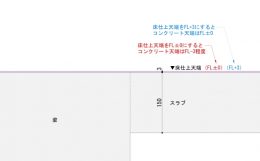

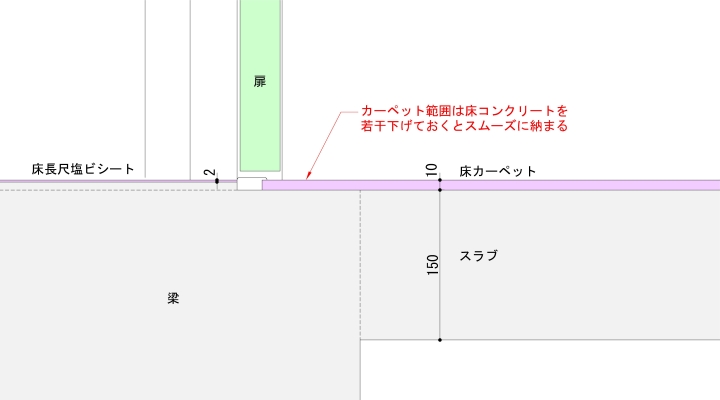

そのあたりを考えていくと、あまりにも床仕上材の厚さが違う場合には、床コンクリートの天端レベルを10mm下げておくなどの決断が必要になってくるかも知れません。

イメージとしては下図のような関係になって、床コンクリートを下げておくことが出来れば、床仕上材の切り替えも特に問題なく納まることになります。

ただし、床コンクリートを打設する事を考えると、段差10mmという処理をどのようにするのかは非常に難しい問題だと言えます。

通常の床段差であれば止め枠と呼ばれる型枠を入れておき、そこで段差を設ける事になるのですが、さすがに10mmの止め枠は難しいものがあります。

そのあたりの考え方は色々ありますから、実際に施工をする担当者と協議して方針を決めていくのが一番スムーズです。

図面上ではコンクリート天端レベルはあくまでも数値だけになりますから、±0と-10という数字でしかありませんが、その段差を実現するのは結構大変な作業だったりします。

カーペットの特徴と納まりについての話はこれで終わりにして、次回は塗り床の特徴について取り上げていきたいと思います。