前回はビニル床タイルの分類について説明をする為、まずはコンポジションビニル床タイルの特徴がどのようなものなのかを紹介しました。

ビニル床タイルについては、ちょっと分類が明確になっていない気も…というような話を前回も取り上げましたが、硬さによって分類が変わると考えると少し分かりやすいかも知れません。

バインダーというのは要するにつなぎ材のようなものですから、その含有率が違うということは、材料が柔らかくなったり硬くなったりするという事を意味しています。

だから硬めの商品があったり、比較的柔らかめの商品があったりする事になる訳で、そのあたりの違いに少し注目しつつ話を進めていきましょう。

と言うことで、今回紹介するのは単層ビニル床タイルの特徴についてです。

□単層ビニル床タイル

単層ビニル床タイルというのは、読んだままの説明で少し恥ずかしい感じもありますが、単層で構成されたビニル床タイルを指します。

それだけでは先ほど紹介したコンポジションビニル床タイルと変わらないのですが、この単層ビニル床タイルはバインダーの含有率が30%以上の床仕上材になります。

…全然ピンと来ない説明だとは思いますが、ビニル床タイルには一応このような分類がありますので、知識として頭の隅に入れておいても良いと思います。

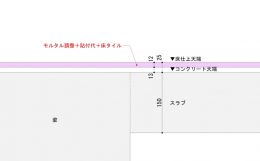

単層ビニル床タイルの見た目はこのような感じになっています。

正直なところ、コンポジションビニル床タイルと何が違うのか? と思ってしまうかも知れませんが、違いはバインダーの含有率だけ。

バインダーの含有率が多めの単層ビニル床タイルですから、コンポジションビニル床タイルに比べると柔らかい状態であることが多いです。

それが原因かは分かりませんが、あまり商品のラインナップは多くないようで、上記のような注意喚起用の床材などしか見つける事が出来ませんでした。

昔の規格については触れないと書きましたが、これではいくら何でも分かりにくいので、ここで昔の規格で表現してみると「ホモジニアスビニル床タイル」という呼び方になります。

昔は「コンポジション」と「ホモジニアス」という区分だったんですよね。

それが今は「コンポジション」だけが残って、ホモジニアスビニル床タイルが「単層ビニル床タイル」になっている、という感じになっています。

こうした変更は以前の仕様で覚えた方をさらに混乱させてきますが、ある程度新しい仕様で覚えておくしかありません。

このような区分に意味があるかどうかは別として、一般的に広まるかどうかという点を考えると、間違いなく広まりにくい分類のやり方ではないかと思います。

もう少し良いやり方があったのではないか、という気がしないでもないですが、こうした分類で決まってしまったのでもう仕方がありません。

建築関係の仕事に就いている方だけが覚えれば良い話なので、そこまで分かりやすくする必要は確かにないのですが、それでもこれはちょっと…という気がします。

単層ビニル床タイルの特徴は以下のような感じです。

・意匠性が高め

・価格はやや高め

・熱などによって伸縮しやすい

・耐摩耗性が高い

・耐薬品性が高い

・難燃性は低い(タバコに火に弱い)

単層ビニル床タイルの特徴を見ていくと、コンポジションビニル床タイルの方が優れているような気がしてしまいますが、やはり意匠性が高いというのは大きな強みです。

床を美しく見せたいと考えた時に、鮮やかな色のビニル床タイルと少々くすんだ色のビニル床タイルがあったら、おそらく前者が選ばれることになるはず。

これはビニル床タイルに限った話ではなく、意匠性が高い仕上材というのは、若干価格が高めであっても採用されやすいものです。

見た目が美しいというのはそれだけで大きな価値があるということでしょう。