さて、前回は建築関連の話ではありましたが、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の納まりとはあまり関係のない話になってしまいました。

文章というのは厄介なもので、書き手の感情というものがそのときに書いた文章にはどうしても入り込んでしまうものなんですよね。

それを考えると、今の私の気持ちは少し建築関連の仕事から離れつつあるのかも知れないな、と少し前に書いた文章を読み返しながらついそんな事を考えてしまいました。

膨大な仕事量に追われて仕事のクオリティが下がっていく事が分かりながら、それをどうすることも出来ない、というのはもしかしたら私の事なのかも知れません。

…と、一人で疲れていてもあまり良いことはないので話を戻しましょう。

今回はSRC造の工事が大まかにはどのような流れで進んで行くのか、というあたりについて考えていくことにします。

結論から先に書いてしまうと、SRC造であっても基本的にはS造と同じで、基礎の上に鉄骨を建てていくことからスタートします。

これは考えてみれば当たり前の話で、鉄筋と型枠を組み立ててから鉄骨を建てるという順番では、どう考えても鉄骨が施工出来ませんよね。

なので、まずは建物の土台である杭や基礎などの工事が完了したらすぐに鉄骨を建てていき、その後で鉄筋と型枠の工事に進んでいくことになります。

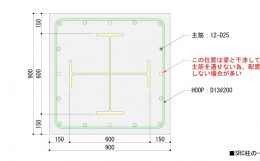

鉄骨柱や鉄骨梁がある状態で型枠を組み立てる為には、鉄筋の場合と同じように、鉄骨に孔をあけておく必要がありますが、それについては次回に詳しく説明をすることにします。

次にSRC造の場合の床との関係について。

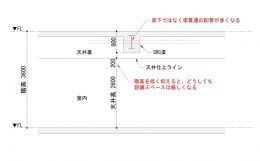

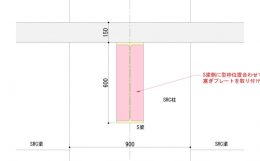

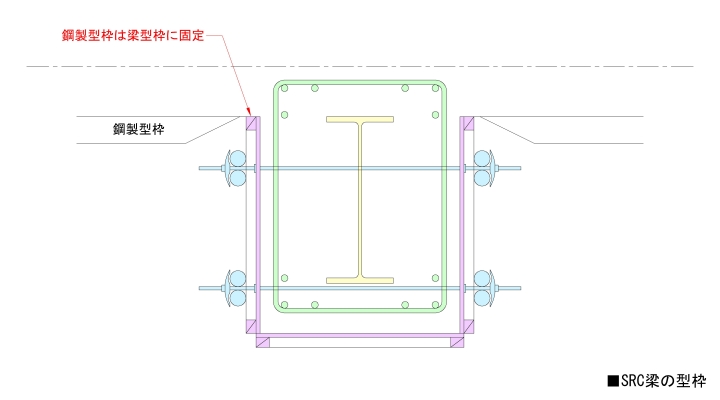

S造の場合には鉄骨にデッキプレートと呼ばれる鋼製型枠を掛けて、溶接で固定した後にコンクリートを打設していくという手順になりますが、SRC造の場合は少し違います。

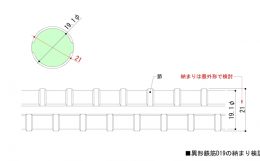

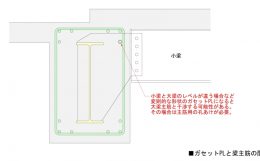

鉄骨梁まで鋼製型枠を伸ばしてしまうとSRC梁の鉄筋が納まらなくなる為、床の鋼製型枠はあくまでもSRC梁の端部からスタートすることになります。

納まりとしてはRC造の場合に近くなり、SRC梁の型枠に鋼製型枠の端部を載せていくという納まりのパターンになっていきます。

この関係から見ても何となく想像が出来ると思いますが、SRC造の場合の基本的な工事の流れはこのような感じになっていきます。

・基礎工事完了

↓

・SRC部分の鉄骨柱建方

↓

・SRC部分の鉄骨梁建方

↓

・精度調整の上本締め

↓

・柱及び梁の鉄筋組み立て

↓

・柱及び梁の型枠組み立て

↓

・床鋼製型枠敷き込み

↓

・床鉄筋施工

↓

・柱梁床のコンクリート打設

鉄筋コンクリート造の工事の流れと、鉄骨造の工事の流れをある程度知っておけば、鉄骨鉄筋コンクリート造でも応用がきくという感じですね。

それぞれの構造で様々な特徴がある訳ですけど、それぞれが全く違う考え方になっている訳ではないので、少しずつ似ている部分があるんです。

とは言っても、鉄骨を建てて精度の調整をしたり、その後で鉄筋や型枠の工事を始めたりと、色々な工種が入ってくる関係で、S造やRC造に比べると工事は煩雑になりがち。

その結果として工程が少し長く必要になる可能性が高い、というあたりもSRC造が持っている大きな特徴というか欠点のの一つだと言えるでしょう。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の施工がどのような順番で進められるか、という大まかな話についてはこんなところです。

もちろん全ての建物が同じ手順で進む訳ではなくて、建物の状況に応じてベストと思われる工程を検討していくのが施工者の役割でもあるので、順番が若干入れ替わる可能性もありますが…

基本的な流れを掴んでおくことが出来ていれば、後は状況に応じて少し順番を入れ替えて考えていく事はそれほど難しいことではないはずです。

なのでまずは基本的なパターンをしっかりと覚えておくことをお勧めします。

次回はSRC造の柱と梁について、型枠を組み立てるために鉄骨で準備しておかなければならないものについて考えてみることにします。