前回は柱と柱のジョイント(接合部)納りについて、特に鉄骨造(S造)で一般的なコラム柱のジョイントを取り上げました。

基本的にコラム柱同士のジョイントは溶接になることが多く、建て込み精度の調整をする為にエレクションピースと呼ばれる部材も必要になってきます。

最終的にはそれほど見た目がすっきり納まらない、というちょっと微妙な感じになってしまうという部分が鉄骨柱ジョイント納りの特徴と言えるでしょう。

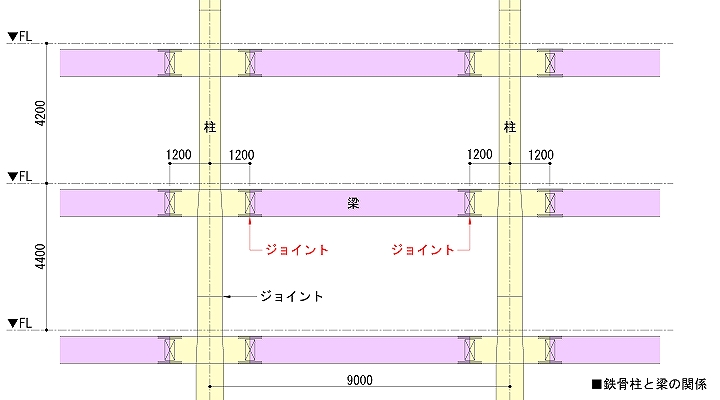

今回は引き続き鉄骨造のジョイントについての話を進めて、鉄骨柱と鉄骨梁とのジョイントがどのような納りになるのか、というあたりを取り上げてみたいと思います。

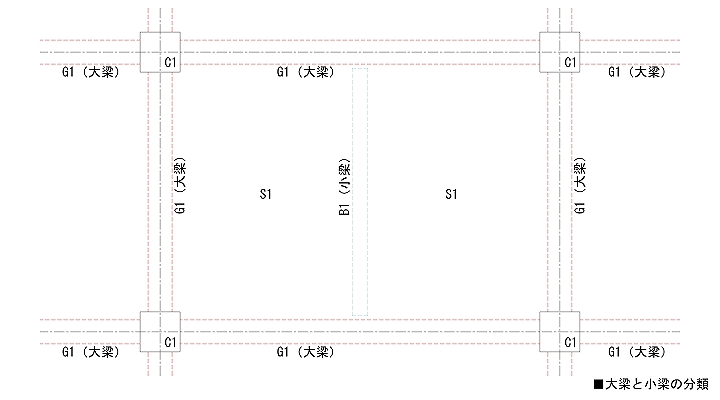

鉄骨柱に取り付く鉄骨梁というのは、建物の構造で言えばメインの構造となるもので、梁の種類としては「大梁」もしくは「G梁」と呼ばれます。

鉄筋コンクリート造の納りについて説明した際にも同じような話をしたかも知れませんが、鉄骨造の梁は「大梁(G梁)」と「小梁(B梁)」があり、区分としてはこのような感じになります。

柱に直接接合されている梁を大梁もしくはG梁と呼び、建物の荷重を柱に伝達する役割を担っている非常に重要な部材ということになります。

もちろん小梁もしくはB梁も構造体として不要な訳ではないのですが、はやり建物のメインフレームとして機能するのは大梁なんです。

そんな大梁が鉄骨柱に対してどのように接合されるかというと、ひとつは鉄骨柱と鉄骨柱のジョイントでも使われた溶接による接合があります。

そしてもうひとつがプレートとボルトを利用した接合で、鉄骨柱と鉄骨梁との接合部分では、ボルトを利用したやり方が多く採用されます。

溶接による接合よりも、ボルトによる接合の方が多く採用されるのはなぜかというと、施工性の良さがその理由として挙げられます。

ボルトによる接合の場合は接合部でボルトを仮に付けておき、精度の調整をしてからきちんと固定(本締め)をすることが可能で、施工は割とスムーズです。

しかし溶接の場合は仮に固定するボルト等がないので、仮に固定する為の仮設ピースを付けておき、それを後で切断するという手順が必要に。

こうした手順を考えると、溶接による接合は少し手間が多くなってしまいがちなので、作業の効率を考えるとボルト接合が採用されることが多い、という感じです。

まずは基本的な納りとなるボルト接合から。

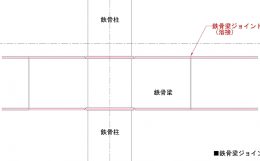

鉄骨梁と鉄骨柱をボルトで接合すると言っても、鉄骨柱には短い梁が付いている場合がほとんどですから、結局は鉄骨梁と鉄骨梁の接合ということになります。

簡単なイメージとしては下図のような感じ。

柱側と梁側とで構造的にH鋼のサイズが微妙に違うこともありますが、基本的な鉄骨梁のサイズは同じで、それをボルトで接合するという考え方です。

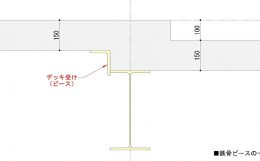

こうした鉄骨柱側の梁と鉄骨梁を接合する際には、ボルトだけではなく「スプライスプレート」と呼ばれる添え板を使用します。

鉄骨梁の接合は基本的に断面形状が連続する関係になりますから、ボルト接合と言っても何かなければボルトを止めることが出来ないんです。

スプライスプレートをH鋼にまたがるように挟み込んで配置して、H鋼とスプライスプレートをボルトで接合していく、という納りが最も一般的な納りになります。

このボルト接合納りにすると、一般的な鉄骨梁よりも接合部の方が少し出っ張りが大きくなる、という割と当たり前の問題点があります。

この接合部について考えるのは面倒なので、検討の際にはない事にしておきたくなるのですが、実際に施工する段階になると「実際はそうだよな…」と後悔することに。