前回は鉄骨柱のジョイント位置検討、節割りの考え方を取り上げてみましたが、鉄骨にジョイントが色々と入る理由は納得がいくものだったと思います。

もっとジョイントが少なければ、構造体としてもその方が良いのですが、運搬などの現実を考えるとなかなかそうもいかないものなんです。

トラックの性能や荷台の考え方など、将来運搬のやり方に何らかの革命的な方法が編み出されたら、間違いなく鉄骨のジョイント位置も大きく変わるはずです。

でもまだトレーラーのサイズは一定の大きさ以上にはなっていないので、現実にあわせたサイズで運搬をしていくしかありません。

鉄骨柱のジョイントについて取り上げたので、今回はそのついでという訳でもありませんが、柱と梁の接合部分について考えてみる事にしましょう。

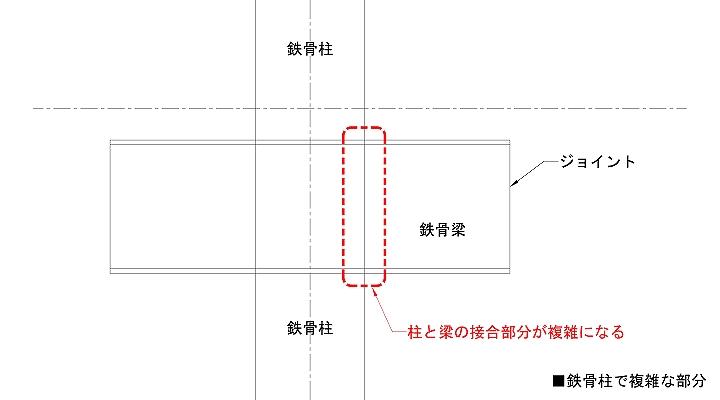

鉄骨造の柱と梁が接合する部分は鉄骨の中で最も複雑な部分になり、工場で製作する部分としても一番手間のかかる場所だと言えます。

前回の話で、鉄骨の接合について説明した際に使った図面を転用すると、場所的にはこのあたりが最も鉄骨としては複雑になってきます。

これは鉄骨柱がコラム柱で梁がH鋼である場合に出てくる納まりですが、一般的な鉄骨造では柱がコラムで梁がH鋼になっていることがほとんどです。

なので、鉄骨造と言えばこのような納まりが発生する、という表現をしても決して大げさではない、というくらいの納まりパターンになっています。

こうした接合部を「ダイアフラム」と呼び、鉄骨造の建物で鉄骨納まりを検討する上で、どうしても避けて通れない部分になります。

という事で今回は、鉄骨造の納まり検討で重要になってくるダイアフラムまわりの納まりについて取り上げてみたいと思います。

まず、ダイアフラムがなぜ鉄骨コラム柱に存在するのか、という部分から。

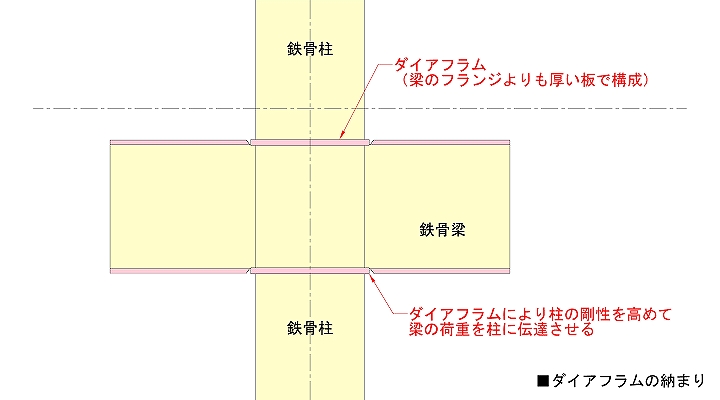

鉄骨コラム柱の梁接合部分にダイアフラムを設けるには、梁からかかる力に対して柱が変形しないように剛性を高めるという目的があります。

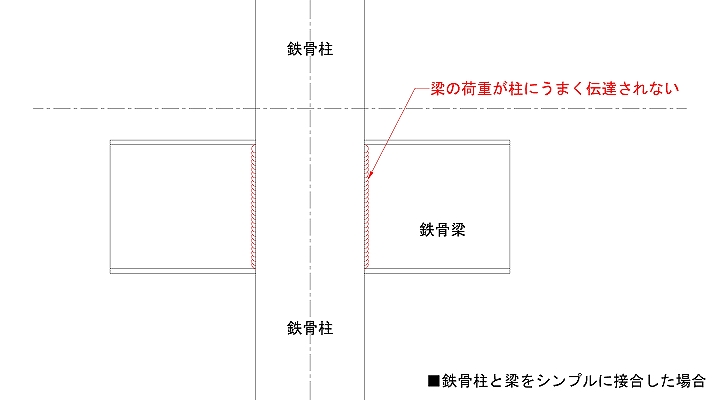

柱と梁の接合は基本的に溶接になる訳ですけど、単純にコラム柱とH鋼梁を接合するだけであれば、このような状態でも良いはずです。

でもこの状態では単純にコラム柱とH鋼梁がつながっているだけで、力を伝達しているかどうかという構造的な視点で考えると、接合されているとは言えません。

そういった理由から、鉄骨梁の上下にあわせて、以下のような感じの板を入れて剛性を高め、そこにきちんと梁を接合するという考え方になります。

上図のように鉄骨コラム柱から飛び出している形状のダイアフラムを「通しダイアフラム」と呼び、一般的にはこの納まりが多用されることになります。

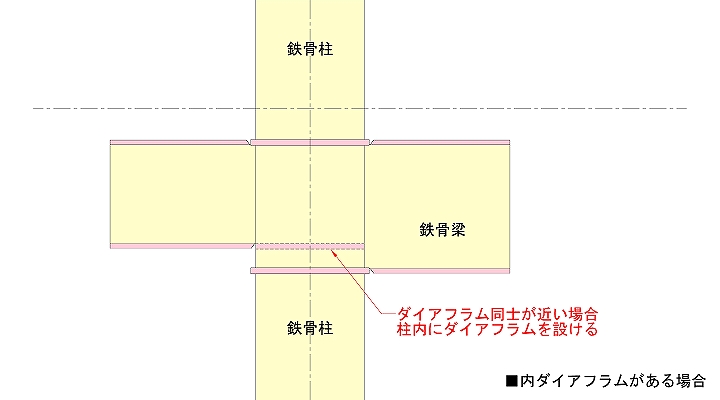

別の納まりパターンとしては、H鋼梁のレベルに合わせてコラム柱の裏側に板を入れる考え方もあって、そうした納まりを「内ダイアフラム」と呼びます。

なぜ異なるダイアフラムの納まりがあるかというと、鉄骨の接合は基本的に溶接になる訳ですけど、ダイアフラム同士が近すぎると溶接が難しくなるから、という理由があります。

近すぎる場合には、通しダイアフラムと内ダイアフラムを組み合わせることによって、下図のような納まりで鉄骨を製作することになる訳です。

これはダイアフラムの納まりに限った話ではなくて…

「段差が小さすぎると溶接が出来ない」という問題は、鉄骨造の納まりを検討する中で頻繁に出てくる言葉で、それによって制限されることが結構出てきます。

そうした納まりを覚えていくと、鉄骨造はちょっとの段差に弱いんだな…ということが何となく分かってくることになると思います。

これは結構重要な要素というか、鉄骨造で困る事ベスト3に入るくらいの問題点なんですけど、これは材料の性質上仕方がないことでもあるんです。

こうした特徴を踏まえた納まり検討を進めるしかないのですが、ダイアフラムの基本的な話はこのくらいにしておき、次回は鉄骨梁のレベルとダイアフラムとの関係について考えてみることにします。