構造図を構成する図面として、杭伏図・各階床伏図という平面的な情報があって、その情報を補完する為に軸組図という高さ方向の情報がある。

そのあたりの説明を前回までで取り上げましたが、こうした図面はあくまでも建物の構造的な基本方針をまとめたものでしかありません。

もちろん建物の構造を示す図面として、基本方針を示す図面は絶対に必要なものですが、それだけでは情報としては充分とは言えません。

例えば床伏図や軸組図では柱符号や梁符号などが記載されていますが…

この柱符号や梁符号がどのような仕様になっているか、というのは床伏図や軸組図を見ても分からない場合が多いです。

建物の規模がそれほど大きくない場合には、床伏図にそれぞれ柱や梁の仕様を記載してしまう場合もありますが…

建物の規模がある程度大きい場合には、図面のスペース的な問題で、1枚の図面に柱や梁の仕様を記載するのは難しくなってくるはずです。

建物の規模が大きくなればなるほど、柱や梁の仕様も色々なパターンが増えてくるはずで、それを1枚の図面にまとめるのは難しいもの。

そのような事情があるので、今回紹介する構造体の各リストが別図として必要になってくる、という事になります。

まずはどのようなリストがあるのかについて紹介してみると…

・杭リスト

・基礎リスト

・柱リスト

・梁リスト

・壁リスト

・床リスト

こんな感じで、結局は全ての構造体について仕様と詳細を示したリストがあって、床伏図や軸組図とセットで利用していく事になります。

使い方は非常にシンプルなので、ここで梁を例にしてちょっと使い方を紹介してみる事にします。

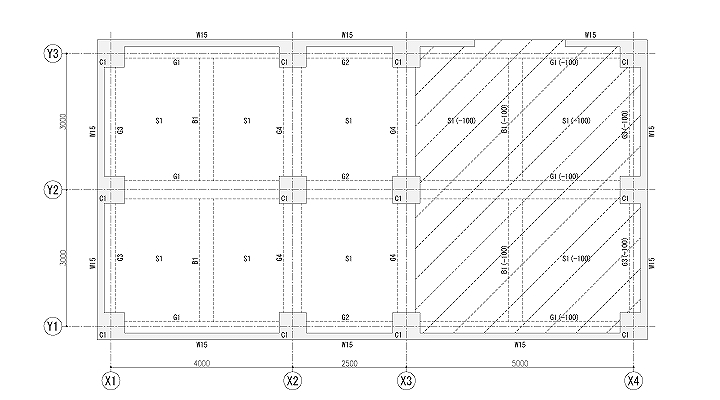

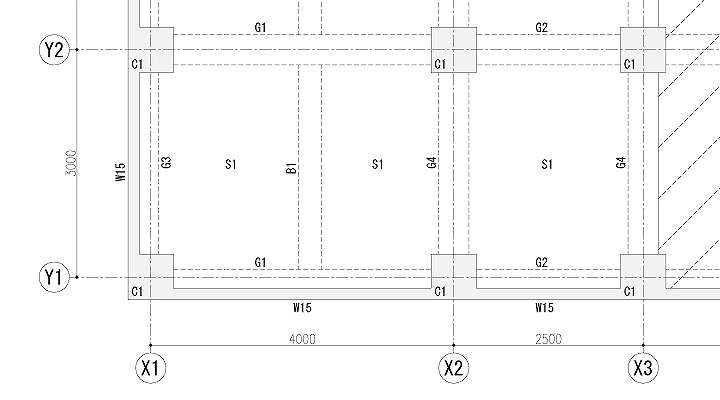

まずは床伏図で上記のような表現があったとしたら、大梁の仕様として「G1」という符号が記載されている事がまずは読み取れます。

ただし「G1」がどのような仕様になっているか、というあたりの情報は床伏図には記載されていないので、そこで梁リストの出番という事になります。

梁リストにはそれぞれ梁の符号ごとに細かい仕様が記載されているので、その情報を元にして梁の細かい仕様を確認していく事が出来ます。

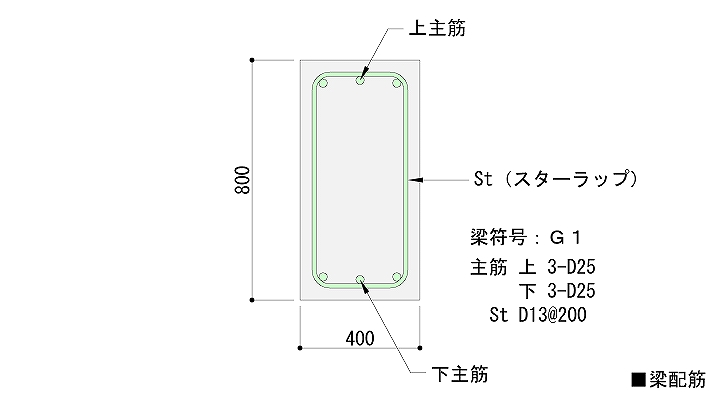

梁であれば以下の仕様を梁リストでは記載しているはず。

・梁巾

・梁成

・主筋の仕様

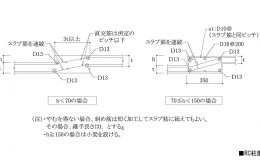

・スターラップの仕様

・コンクリートの仕様

という感じで、梁のサイズだけではなく、鉄筋コンクリート造であれば鉄筋の仕様についての詳しい記載を梁リストでは表現していきます。

設計者によって表現方法は色々ありますが、構造体として指定する内容は同じですから、記載されている情報の種類はほとんど変わらないはずです。

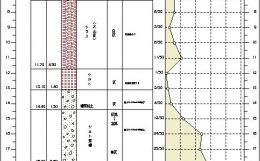

一例として挙げてみると梁リストは上図のような感じで表現される事になります。

床伏図によって梁の配置や符号を表現していき、それぞれの梁の細かい仕様については梁リストによって表現していく。

こうした二段階の表現によって、建物全体の表現と細かい梁の仕様についての表現をしていく、というような使い方をします。

最初はちょっと慣れるまで使いにくく感じるかも知れませんが、このような使い方が今のところ最も効率が良い構造体の表現ではないかと私は思っています。

1枚の図面に全ての情報が集約されている方が楽なのですが、図面上のスペースには限りがあるので、それを目指すのはあまり現実的ではありません。

このようなやり方をする事によって、建物全体を表現する際にもあまり煩雑な図面にならなくて済むというメリットがあります。

また、各リストはかなり細かい仕様まで表現することが出来るので、鉄筋の仕様などを細かく指定することも可能になります。

今回は梁リストを例として出しましたが、どのリストも似たような感じになっていて、構造体としての仕様をリストでは表現していく事になります。

床伏図によってそれぞれの場所に配置される構造体の符号を確認して、その詳細はリストで細かく確認していく、というやり方は全て同じです。