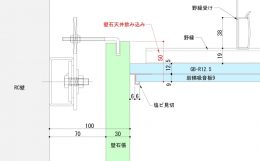

前回までの話では、少し特殊な壁仕上材や天井仕上材の部屋で壁と天井の関係がどのような感じになるのか、というあたりを考えてみました。

石やアルミパネルなどの特殊な仕上材の場合には、天井部分にコ型廻り縁や十手廻り縁などを設置しない場合が多かったはず。

それは単純に、廻り縁の役割である「多少は壁との間にクリアランスが必要」という点と「現場では綺麗に天井仕上材をカット出来ない」という点が、特殊な仕上材の場合はクリアされているからです。

例えばアルミパネルは工場で製品をカットしてくるので、当然端部は綺麗にビシッと通ることになり、それを隠す為の廻り縁は不要になる、という事ですね。

ただ、こうした廻り縁が必要ない納まりというのは特殊なパターンです。

天井仕上材が石膏ボードや岩綿吸音板の場合には、やはり端部を綺麗に見せる為に廻り縁が必要になってくることになります。

天井仕上材の割合で考えると、やはり大半の部屋では廻り縁が必要になってくるので、廻り縁の納まりをしっかりと押さえておく事が重要になってきます。

という事で、今回は廻り縁の納まりについてもう少し細かく調べていくことにして、ちょっと図面では表現しにくい実際の納まりを紹介してみることにします。

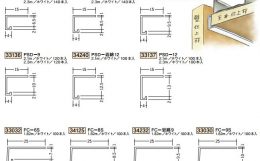

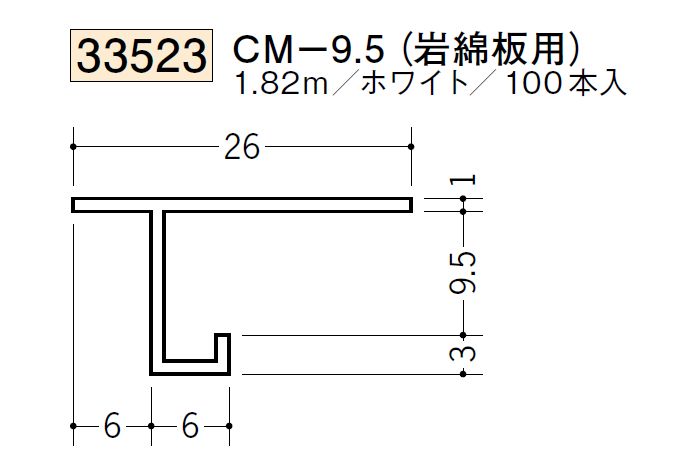

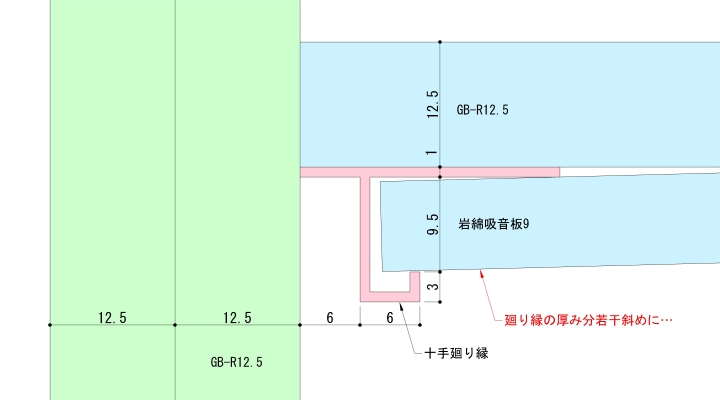

まずは一般的な廻り縁のサンプルとして、下図のような十手廻り縁を取り上げてみますが…

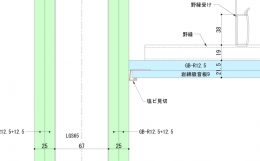

一般的な壁と天井との関係については既に説明をしているので、今回はもう少し現実的な納まりという事で、さらに拡大してこの納まりを考えてみましょう。

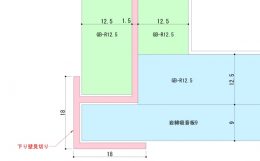

上図のように拡大した表現をしてみると、以前紹介した標準的な納まりと違って廻り縁の厚みまで表現することが出来ます。

そう、実際の納まりでは当然のことなんですけど、廻り縁には厚みがあるので、天井仕上材と下張りの石膏ボードとの間には若干の隙間が出来るんです。

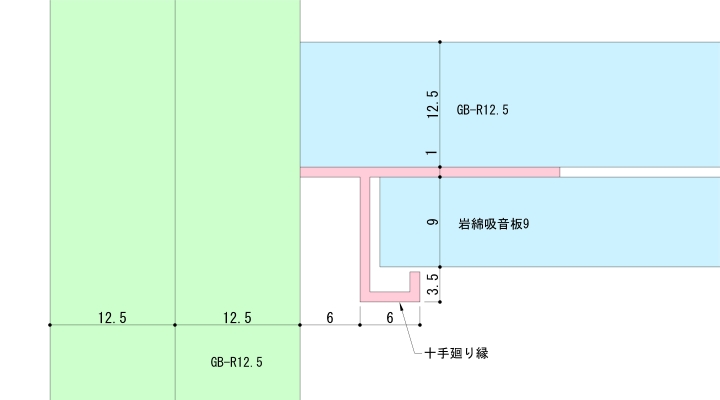

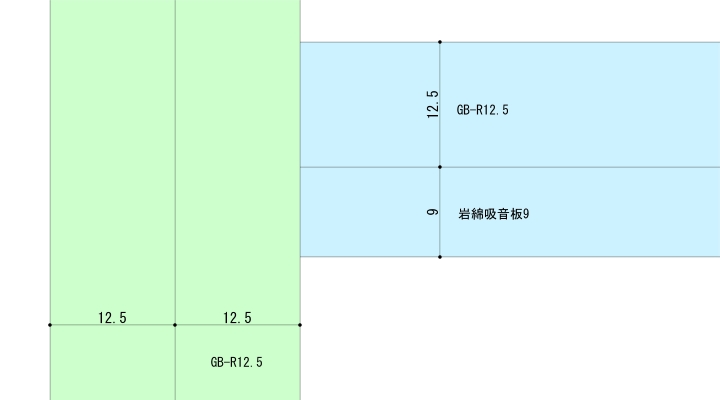

例えば天井仕上材が岩綿吸音板の場合には、石膏ボード12.5mm+岩綿吸音板9mmというような構成になるので、断面図では下図のような表現をします。

でも実際には、岩綿吸音板の裏に付ける接着剤とか廻り縁の厚みなどがあり、1mm弱の隙間が石膏ボードとの間には空くことになります。

実際には接着剤で1mmも空くことはないのですが、廻り縁の厚みは1mm程度になるので、廻り縁の部分だけ若干隙間が大きくなるというような関係になります。

無理矢理CADで作図した図面で表現をすると上図のような感じになります。

ただ、図面で納まりを検討する際にそこまで表現をする必要があるかというと、実際にはそこまでの表現は必要がない場合がほとんどです。

作図が大変になる割には見え方がほとんど変わらない事になるので、ちょっと無駄な作業という感じになってしまうんですよね。

ただ、納まりを検討する際には、そこまでの表現は必要ないかも知れませんが、こうした関係で実際には納まっているという事を知っておくことは必要だと思います。

図面ではそこまで表現をしないけれど、実際の納まりを原寸で図面表現しようとすると、このように少し実際の図面とは違う関係になっている。

だから図面上でぎりぎりを狙うのではなく、ある程度の施工精度を見越してどこかに調整出来るような部分を作っておく、という考え方ですね。

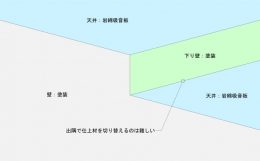

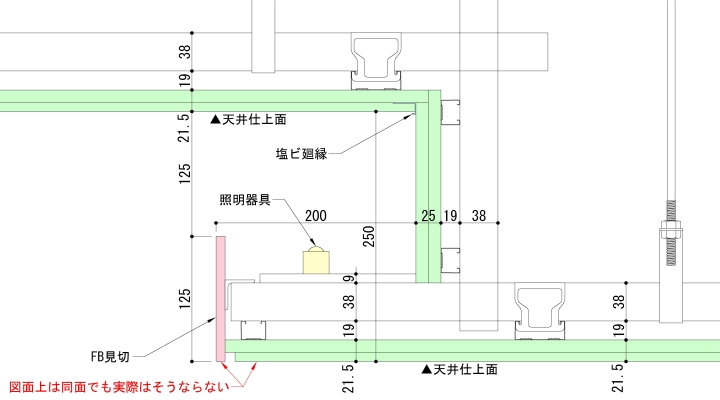

例えば間接照明などの納まりでは天井段差部分に何らかの見切材が必要になりますが、その見切材と天井仕上面との関係を同面にしようとすると…

図面ではこのように何となく納まる感じで表現が出来るのですが、実際には廻り縁の厚みなどを考えていくと、天井面の方が下がってしまい綺麗に見えないなどのトラブルがあります。

これは実際の施工段階になってみれば、図面ではなく現物で関係性が分かるので、実物を見れば一目瞭然という感じになると思います。

しかし現物を見て確認してからでは遅い。

…ちょっと話が長くなって来ましたので、次回にもう少しこのあたりの話を続けることにします。