前回は天井下地として吊りボルトを配置していく検討の中で、天井インサートの配置計画をどこまで綿密に検討していくのか、というテーマで話をしてみました。

・膨大な時間と手間をかけて

・最終的には見えなくなってしまう天井下地の吊りボルトを

・的確に配置していく計画をする

箇条書きにするとちょっと変な感じになってしまいますが、上記のような作業をどこまで綿密にやっていくのが正解なのか、という話でした。

このあたりの話というのは、理想的な話がある一方で、現実はそこまでやれるのかという話があるはずなので、バランス感覚が必要になる要素だと思います。

納まり検討をしていく際の理想を考えれば、天井内の設備と吊りボルトが干渉しないように調整していく作業は当然必要という事になるはずですが…

現実としてそこまで検討する時間的余裕があるのかを考えていくと、もっと先にやっておくべき検討項目があるかも知れない、という話です。

また、あまり深く検討しないでざっと天井インサートを並べた時でも、それほど致命的にまずい状況にはならないという話もあります。

それならば、ざっくりとした検討で対応しておくだけで良いのではないか、という意見もある訳です。

このあたりの判断は施工者がコストと後の手間をにらんで決めていくことで、この判断を間違えてしまうと、手間をかけたけど上手くいかない状態になってしまうので注意が必要です。

前回の話までであれば、まずは必要な作業と現実をどうすりあわせていくか、という感じの話があって調整が必要になる場合もある、ということを覚えておきましょう。

知識さえきちんと持っておけば、必要になった時にすぐ対応することが出来ます。

「こんな検討はやってもあまり意味がない」という考え方を重視して覚えておかないと、いざやろうとして出来ないという恥ずかしい状態になる可能性もあるので注意が必要です。

自分が出来ない作業に対して「やってもあまり意味がない」と言ってしまうのは、単純に言い訳をしているような感じになってしまうのであまりお勧めする事は出来ません。

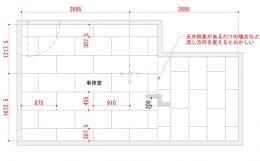

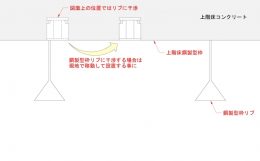

さて、今回は天井下地の検討を進めていく中で、上階の梁との関係をどのようにしておけば天井が納まるのか、というあたりの話をしてみたいと思います。

これは厳密に言えば天井仕上材の厚みによって若干変わってくる部分ではありますが、そこまでぎりぎりを狙う事はお勧め出来ないので、全ての仕上材を含めた検討ということにします。

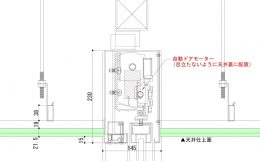

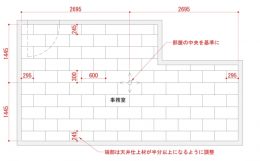

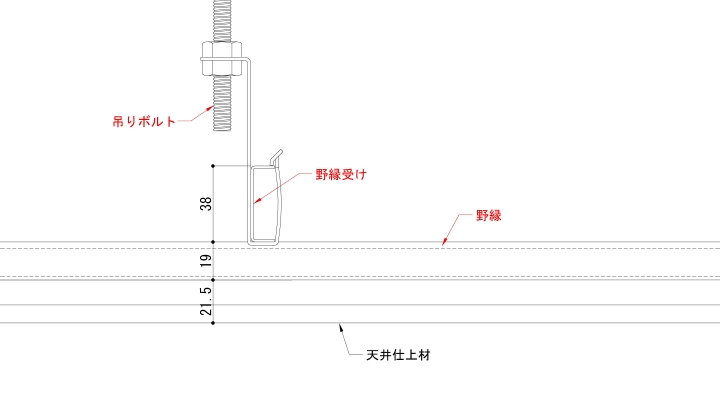

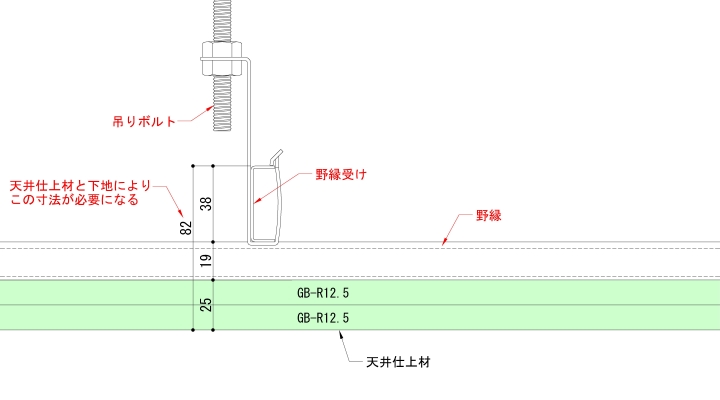

天井下地の形状は以前も紹介したように、このような寸法関係になっています。

野縁受けと野縁の寸法は38mm+19mmなので、合計57mmという事になります。

そこに天井下地材もしくは天井仕上材を張っていくことになりますが、何を張っていくかは天井仕上材にいって少し違ってきます。

石膏ボード1枚であれば12.5mm厚になりますし、石膏ボードを2枚貼っていく場合にはいくつかのパターンがあります。

12.5mm+9.5mmで22mmの場合もありますし、12.5mm+12.5mmで25mmになる場合もあって、微妙な世界ではありますが色々です。

化粧石膏ボードの場合は9.5mm1枚になるし、という感じで、天井にどのようなボードを貼るのかによって少しずつ寸法は違ってきます。

ただ、納まりの検討をしていく中では、これらの数値をそれぞれピックアップして必要な寸法を少しずつ変えていくような大変な事はしません。

厚みがあるボードが納まるのなら、薄いボードの場合でも問題なく納まる、という考え方で検討を進めるのが効率的なので、ここでは25mmをボードで見ておくことにします。

そうなると57mm+25mmなので天井下地とあわせて合計82mmになり、図面上で考えると梁下と天井面との関係が83mmあれば納まる事になります。

ただしこの計算はあくまでも図面上の話であって、実際はもう少し余裕がないと納まらないので、最低でも100mm程度は確保しておく必要があります。

ちょっと長くなってしまったので、今回説明した内容の具体的な納まりと、検討をする際の注意点については次回に続くことにします。