前回は図面の大きなカテゴリとして、設計図と施工図と並んで製作図という図面がある、という話を取り上げました。

設計図から施工図、そして施工図から製作図まで、どのように情報が流れていくのかが何となくイメージ出来たのではないかと思います。

製作図では非常に細かい部分まで検討をすることが出来る図面になりますが、この表現を少しだけ変えてみると…

逆に「製作図は細かい部分まで緻密に検討が必要な図面」という表現をすることも可能です。

これらの表現は製作図についての事実を同じように表しているので、どちらの表現が正しいなどの比較をするものではありません。

よく使われる例えで、以下のような表現があるのと同じで、受け取る側の気持ちによって少し表現がかっわってくるというだけの話です。

・コップの水がまだ半分残っている

・コップの水はもう半分しか残っていない

製作図についても似たような話があって、細かい部分まで表現出来るので緻密に検討が出来ると思う場合と、細かい寸法まで検討しなければならないと思う場合があります。

建築のプロであれば前者の気持ちでいるのが正解になる訳ですが、時には緻密な検討が大変だと思ってしまう場合もあるでしょう。

なぜ製作図はそこまで緻密に寸法を決めていく必要があるのかと言うと、きちんと寸法を決めておかないと工場で製品を製作することが出来ないから。

もちろんある程度寸法を決めてしまえば細かい検討をしなくても製品を製作することは可能なのですが、それで問題なく納まるかどうかはまた別の話です。

当然緻密に検討しておいた方が間違いは少なくなるので、出来る限り細かい部分まで検討をしてから製作を開始する事がポイントになってきます。

特に施工者としては、工場で製品を製作してきたけれど現場で取り付けることが出来ず、再度製品を工場で製作し直す手間とコストをかけたくないと思うもの。

そのような無駄をなくすために製作図という図面が存在するんです。

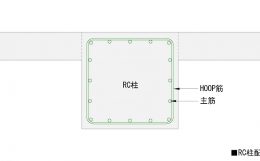

現場でコンクリートの柱や壁を造る際に躯体図が必要で、現場でLGS壁を建てていく際に仕上図が必要なのと同じように…

工場で間違いのない製品を造るには製作図が必要になる、という話でした。

建物について細かい部分の納まりを検討する、という場合には、この製作図がないと具体的な検討は進まない場合が多いです。

それくらい施工者としては製作図という図面が非常に重要な要素になっているんです。

工場で製作してくる製品をどのようなサイズにするのかを決めるという事は、その周囲をどのように納めるのかを細かく検討するという事と同じです。

なので、製作図で検討をしておけば、その付近の細かいディティールについては検討が済んだという事になる訳です。

かなり細かい部分まで製作図では図面化するので、もうミリ単位で調整が出来るというのも製作図のメリットでしょう。

もちろんミリ単位で検討しなければならないとも言えるのですが、そこまで細かく検討しておけば間違いなく綺麗に納まります。

という事で、製作図は工場で製品を製作するために作図するという目的だけではなく、その周囲の納まりを確定する目的でも使われます。

もちろん一度に細かい部分を含めて検討した方が効率が良いので、製作図が出来た時点でその付近の納まり方針を決定していくのが効率的だと言えます。

というあたりのの話から、製作図を通して建築の細かい部分の納まりに関する話が、ようやく少しずつ出てくる事になります。

そうなると、当サイトで一番詳しく解説をしていきたい「建築の色々な納まり」という内容に少しですが近づいたことに。

次回は製作図の種類についてざっと取り上げてみて、その後は納まりの具体的な話に進んで行ければと思います。