今までの話はちょっと長くなってしましましたが、どのような建物を造っていくのかを検討していく為に作図する図面として、設計図について色々取り上げてきました。

細かい図面の種類について掘り下げていくと終わらない雰囲気もあったので、ざっと説明するような感じになっていますが、概要は何となく掴めるのではないかと思います。

意匠図と構造図によって建物の基本的な形状が決まってきて、その情報を前提として電気設備図と空調設備図と衛生設備図によって建物内の設備的な要素が決まる。

こうして建物の計画が少しずつ具体的になっていき、ある程度の水準まで進んだところで設計段階は完了という流れになってきます。

ただ、建物は計画を立てているだけでは完成することはなく、実際に設計した内容に沿って建物を造っていく過程がどうしても必要になってきます。

…これはちょっと当たり前の話ではありますが、計画を練った後はそれを実際の行動に反映させないと実現はしない、という話になる訳です。

なので、図面の話も設計段階から次のステップとして施工段階に進んでいく事にします。

建物を造っていくプロジェクトが設計段階から施工段階に進んでいくと、施工者は様々な工事の計画を立てていくことになります。

もちろん今まで色々と説明してきた通り、そうした計画の基本指針となる情報は、あくまでも設計図に記載されている内容です。

こうした基本方針の情報については設計図で間違いはないのですが、施工者が実際の施工を進めるにあたっては、ちょっと設計図では情報が足りない部分もあります。

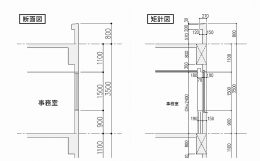

設計段階では考え方や方針を示すだけで図面の役割を果たすことになったのですが、施工段階になるとそこから少し進んで具体的な数字が必要になってくる、というのがその理由です。

施工者が施工を進める際には、残念ながら設計図では情報が少ないので、設計図を見ながら施工をする、という訳にはいきません。

こうした現実があるので、施工者としては自分たちが実際に使う為の図面を作図していく必要があるという話になってくる訳です。

ちょっと表現が回りくどくなってしまいましたが、実際に施工を進める為には設計図ではなくもう少し具体的な図面が必要という話なんです。

もちろん設計図をベースの情報としつつ、施工者が実際に施工をするために作図する図面を「施工図」と呼びます。

設計図の種類については今までの説明でほぼ完了しているので、今回からは施工図について色々と考えてみる事にします。

先ほども少し説明しましたが、あくまでも設計図を基本方針とした図面ではあるけれど、実際の施工を進める際には、施工する人が設計図を見ることはありません。

建物の方針が記載されているはずの設計図を見ないで施工を進める、という話はちょっと違和感を感じる方もいるのではないでしょうか。

しかしこれはある程度仕方がない部分もあると私は思っています。

設計図は「建物の基本方針を示す」という役割を持っている以上、実際にそれを見て施工が出来る程の細かい寸法を記載する事が難しいものなんです。

細かい寸法が記載されていない以上、それを見て具体的な施工を進めることは出来ない、というのがその理由になっています。

表現される全ての部分に寸法が記載されていなくても、設計図は設計図としての役割、建物の形状と方針を示すという役割としては充分なんです。

だからこそ設計図では必要な部分にしか寸法が記入されていないし、実際にそれで設計図の役割を問題なく果たすという事になる訳です。

そして、だからこそ施工者は設計図とは別に施工図を作図していく必要がある。

…という事で、今回からは施工図についてもう少し具体的に考えていきたいと思います。