鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の柱と梁が取り合う仕口部分については、梁の主筋を伸ばしていくという目的で、鉄骨柱に孔を開けておく必要があります。

構造体の一部として検討される鉄骨にわざわざ孔をあけるというのは、シンプルに考えてかなり違和感を感じてしまいます。

しかしもうひとつの構造体である鉄筋コンクリートの納まりを考えた時に、こうして鉄骨に孔をあけておく必要がある事が分かります。

ここで簡単にそのあたりの話をおさらいしてみると…

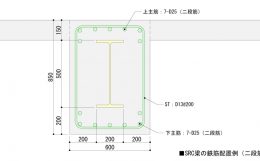

鉄筋コンクリート造について説明した際にも取り上げましたが、RC造の構造体というのは、コンクリートの形状ではなく鉄筋の位置を指す事になっています。

鉄筋がうまく納まっていないと構造体として成立しないという話があって、鉄筋の定着という考え方は構造的には非常に重要な要素なんです。

なので、梁の主筋が柱に対して半分以上埋め込まれていないと、鉄筋の定着という意味で構造体としてはどうしてもNGという事になってしまいます。

そうした考え方はSRC造でも変わらないので、鉄筋の定着をするという目的で、もう一方の構造体である鉄骨に孔をあける事になる、という話でした。

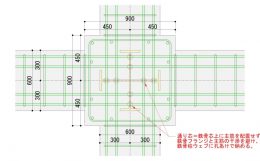

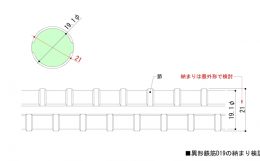

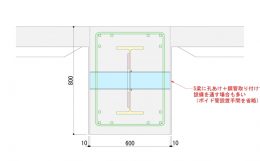

鉄筋の定着の為、鉄骨のウェブに孔をあける事を検討する。

こうして書くと簡単になってしまいますが、鉄骨に対して適切な位置に適切なサイズの孔をあけるというのはそれほど簡単な事ではありません。

加工的な話をすると、位置とサイズが決まっていれば工場でそれを忠実に実行するのはそれ程難しい事ではありません。

それが難しいと言っているのではなく、工場で孔をきちんとあける事が出来るように、事前に位置とサイズを決めることが難しいんです。

鉄筋と鉄骨孔との関係を見て頂ければ分かる通り、鉄骨に孔をあけるには、全ての部分で主筋がどこを通るのかを把握しておく必要がありますから。

孔の位置を決める事自体はそれほど難しい訳ではありませんが、全ての部位で孔の位置を決めるという物量の多さがその検討を難しくしています。

丁寧にひとつずつ鉄筋の納まり図を作図していく事になる訳ですけど、あまりの物量の多さが丁寧な検討を許さない場合が結構あるんです。

このあたりがSRC造の難しさのひとつではないかと思います。

施工者側の立場で考えてみると、大抵のものが似たような感じで、クオリティと時間とのバランスを取りながら進めることになるのですが…

SRC造の検討もまさに同じ状態で検討を進める事になるはずです。

鉄骨を工場で製作して適切な時期に現場搬入をする為には、出来るだけ早く鉄骨の製作に着手する必要があって、特に施工者であればなるべく早く製作開始をしたいところです。

しかし実際にはこうした細かい検討が済んでいない段階で製作をかけたとしても、結局は現場で取り付けてみたけれど合わない、みたいな話が大量に出てくることになります。

施工者の立場から考えても、設計者の立場から考えても同じで、少なくともそうした手戻り的な話になることだけは避けたいところです。

もしそうなった場合には現場で主筋用の孔をあけ直す必要が出てきて、当然構造体として想定していない部分を痛めてしまう可能性もあるので、非常に思わしくない状況になってしまいます。

そうならない為にも事前の検討が重要になってくる、という事で、今回は鉄骨のウェブに孔をあける納まりとして、主筋ではなくHOOPとの関係を考えてみることにします。

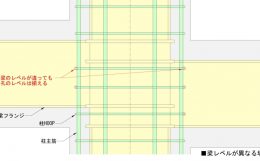

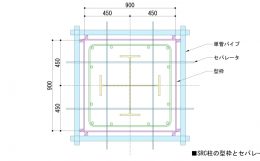

前回紹介したSRC梁の主筋と鉄骨柱の関係とは少し向きが変わりますが、今回取り上げるのはSRC柱のHOOPとSRC梁の鉄骨との関係です。

と思ったのですが、前置きが少し長くなりすぎてしまったので、具体的な話は次回に持ち越すことにします。

ちょっと余分な話が多すぎてしまいました…