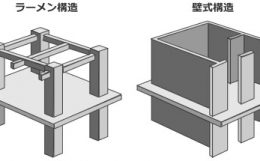

ひび割れ誘発目地から構造スリットという流れで、壁のコンクリート打設時に取り付けておく部材シリーズという括りで話を進めてきました。

結局は最終的な仕上を意識しながら検討を進めることになるので、これが結構大変というか面倒というか、なかなか苦労することになるんです。

鉄筋コンクリート造(RC造)の柱とか梁とか壁などは、構造図に記載されている通りに施工をしていけば良いのでは、という乱暴な意見を時々耳にしますが、現実はそんなに簡単ではないです。

そうした発言をする方は大抵、すでに実務から遠ざかって久しい方である事が多いのですが、そうした方が結構な立場にいる場合もあるんですよね…困った事に。

コンクリートというのは基本的に、以下のような条件を満たしている必要があります。

・構造体がきちんと成立している事

・コンクリートが最終的な仕上ラインから出っ張らない事

・最終的な仕上の都合が良い位置にコンクリートがある事

あえて「構造体」という言葉と「コンクリート」という言葉を使い分けていますが、これは必ずしも構造体の面がコンクリートの面とイコールにならないという意味です。

構造体としての大きさを確保しつつも、増し打ちをする事で仕上にとって都合良い位置までコンクリートのサイズを調整していく訳です。

上記の中で、上の二点は割と簡単に満たす事が出来ますが、最後の「仕上の都合が良い位置」という部分が実際はかなり難しいんです。

最終的な仕上にとってコンクリートがどこにあれば良いのか? という部分を検討していくと、結局は仕上の納りを決めないとダメなことが分かります。

コンクリートの施工をする前段階というのは施工としては結構序盤ですから、その時点で最終的な仕上の納りが全て決まっているかというと…

現実問題としてそれはなかなか難しいものがあります。

難しさレベルとしては「寝ないで頑張ればなんとかなりそう」と「非常に困難」の中間くらい、という難しさではないかと思います。

…全然分かりやすくないですね、これは。

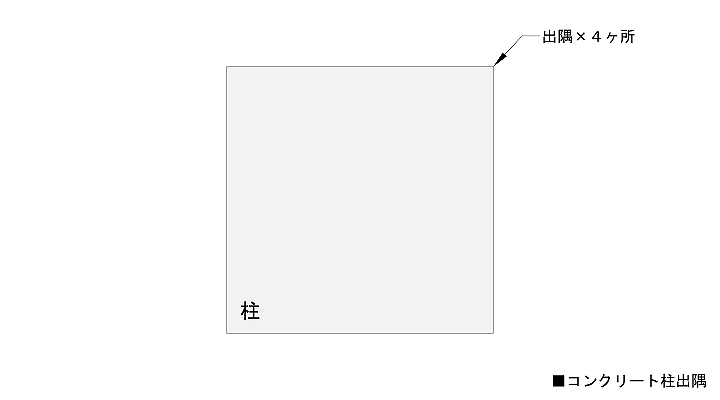

こうしたコンクリートの形状と最終的な仕上形状との調整の中で、もうひとつ考えておく必要があるのが「コンクリートの出隅処理」になります。

コンクリートの出隅(ですみ)というのは、簡単に言ってしまうとコンクリートの角部分を指していて、例えば四角い柱であれば出隅は柱一箇所につき四箇所、という事になります。

この出隅をどのようにしておくかを検討していく訳ですけど、実際のところ出隅納りの選択肢はそれほど多くはありません。

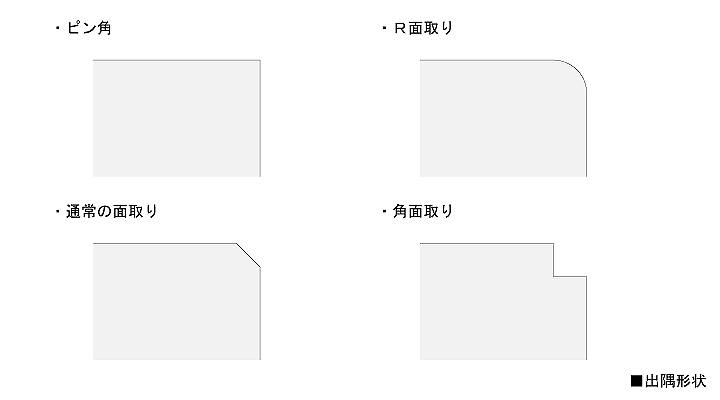

・角をそのままにする

・少し平らな面を入れる

・角をRにする

・角に四角形の形状を入れる

一般的にはこれくらいの選択肢になります。

まずは最終的には仕上材に隠れてしまう部分ですが、最終的に見えなくなってしまう場合は特に何もする必要はないのでそのままという事になります。

コンクリート化粧打放しで見えてくる部分であれば、出隅をどのように見せるのかを決めておく必要があって、その選択肢として上記のパターンが考えられるという感じです。

コンクリートを打設して型枠を解体した状態だと、出隅は結構鋭い状態になっているので、人の流れが多い部分ではちょっと危ない。

…のですが、設計者は出隅に何も入れない状態を好む人が多いです。

こうした何もしない出隅を「ピン角」と呼び、エッジが効いていてシャープに見えるというような考え方が一般的ではないかと思います。

使い勝手を考えると、平らな面をつくっておけば鋭角が出てこないので安心ですが、少々野暮ったい見た目になってくるので設計者にはあまり好まれません。

こうして出隅に入れるコーナー処理用の部材を「面木(めんぎ)」と呼びます。

Rを付けるのは、施工時に綺麗にいかない可能性がある事と、角を丸めることが必ずしも意匠的に良いとは言えないという事があり、個人的な見解になりますが微妙ですね。

ピン角をよしとする設計者であれば、角を丸めるのはその対極にあたる考え方ですから、あまり好まれない傾向にある納りではないかと思います。

出隅に角を設ける納りは設計者に好まれる納りという気もしますが、角が二つになってしまい見た目がうるさくなるという問題があります。

また、出隅の処理したいのに結果として出隅が二つになるだけ、という意見もあります。

とは言ってもちょっと変わった見た目になりますから、それを狙ってこうした納りが選定される場合も多いのではないかと思います。

コンクリートの出隅をどう見せるか? というのが面木の基本的な考え方になりますが、あまりこだわっても一般の方はそれほど重視して見ていない、という現実も頭の片隅に入れておきましょう。

それでもこだわるのは建築のプロとして当然のことなんですけど、こだわりすぎても良い事はあまりないので、ある程度力の入れどころを見極めた方が良いです。

「面木の形状」はそこまで意匠的に力を入れなくても良い部分だと個人的には思います。

もちろん考え方は人それぞれですから、出隅の見せ方にこだわって色々やる意匠設計者がいても特に否定するようなことはしませんが…

もっと意匠的に検討した方が良い部分は建物の中にはたくさんあるので、そちらに力を入れた方が良いのではないかと感じてしまいます。